Ancora oggi si usa etichettare per semplificare, per individuare un genere, un’appartenenza e poco si fa invece per analizzare e studiare i fenomeni che riguardano l’arte contemporanea. Forse per pigrizia, per convenienza oppure per troppa leggerezza o, infine, per conformismo. Ma se oggi ripenso a quegli anni Sessanta, vedo con chiarezza cosa stavamo facendo e quali erano i risultati. Ricordo la fine degli anni Cinquanta, quando, molto giovane, cominciavo a guardare l’arte e a fare le mie prime sperimentazioni. Si era in un momento di svolta molto importante, decisivo.

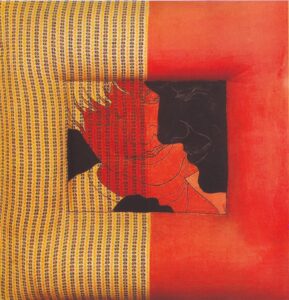

Si consumavano le ultime esperienze dell’informale, l’arte che metteva al centro dell’opera il soggetto, l’autore, il suo pathos esistenziale, la sua poesia e si passava invece alla “tabula rasa”, al “monocromo”, cioè a mio avviso ad un lavoro preliminare, ad un azzeramento della coscienza e all’attesa che apparisse su quelle sorta di schermo qualcosa, un’immagine, forse l’immagine dell’uomo nuovo. C’era da guardare il nuovo paesaggio urbano, i segnali, soprattutto quelli della pubblicità. Eravamo immersi in una società in rapida trasformazione. Non era più possibile isolarci in un mondo metafisico privilegiato: eravamo, come tutti, incalzati dalla civiltà dei consumi.

Il nostro fare era quello di guardare e copiare in modo oggettivo, interpretando la realtà con i suoi stessi codici, con i suoi simboli, le sue esagerazioni, la sua stupidità. Eravamo un genere di iconoclasti che riflettevano i simboli di quella realtà. Questo succedeva a Roma ma anche altrove. Naturalmente gli americani erano in anticipo, per ovvie ragioni, ma le idee circolavano e così un artista italiano lavorava a qualcosa che somigliava a qualcosa che faceva un artista americano o francese o inglese. Ma non si sapeva e, comunque, non si potevano copiare e rielaborare idee altrui.

E poi la differenza fondamentale era nella tradizione e nella cultura che ognuno di noi si portava dietro. Il mio percorso si contraddistingue per le frequenti trasformazioni, stasi e ripartenze: questa si chiama “ricerca” e ancora oggi lavoro a qualcosa di nuovo che forse potrei chiamare “prelinguaggio”, in attesa di dare forma ad un nuovo significato. O forse il contrario per dare significato ad una nuova forma, che è poi la stessa cosa, essendo il caso l’unico stimolo e/o sistema per una nuova ricerca. Noi siamo l’uomo, il resto è simbolo, perché il simbolo è l’unico modo per conoscere l’uomo, o meglio, per riconoscerlo.