di Eliano del Corno

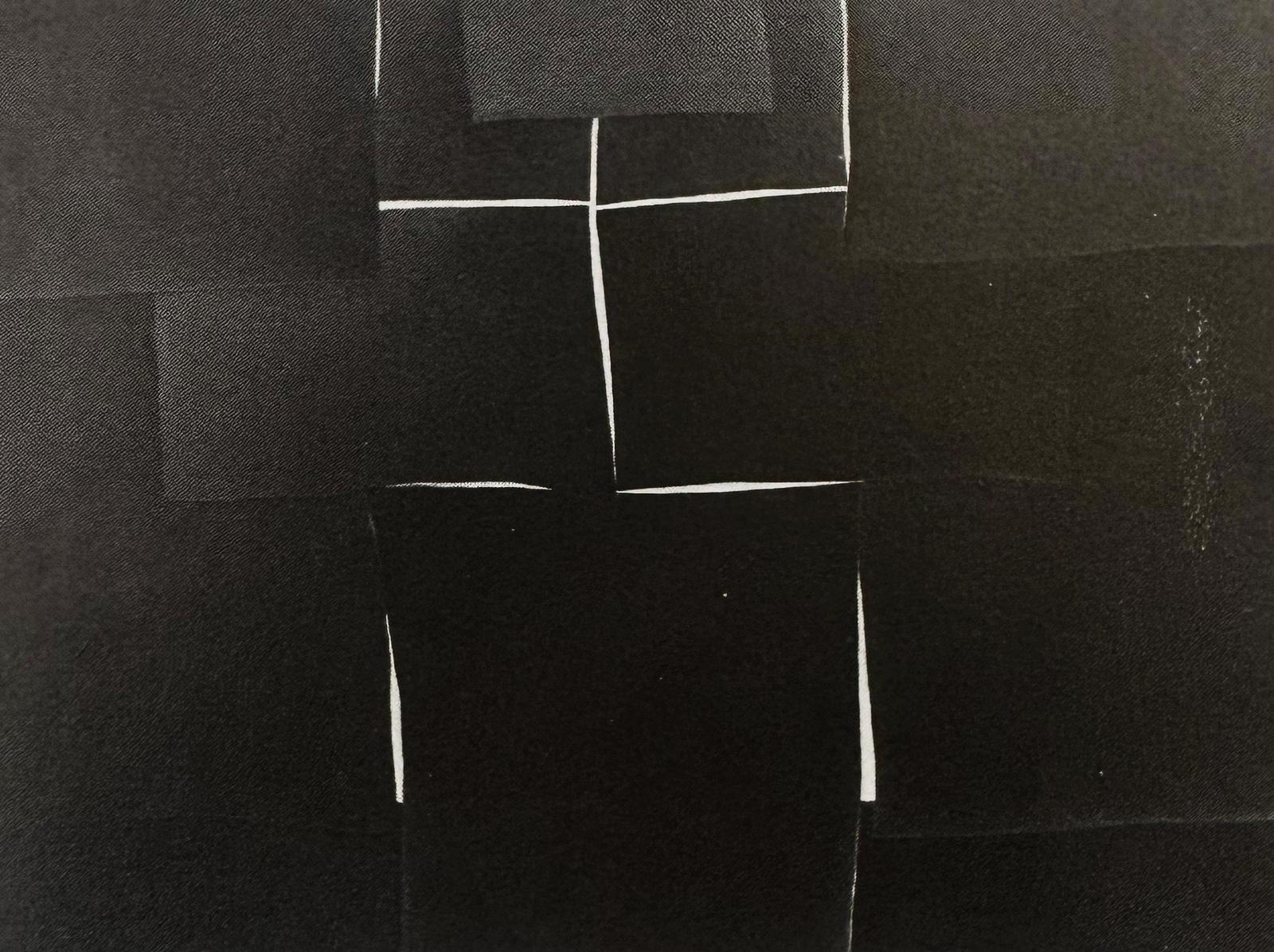

Cesare Tacchi, “Composizione controluce” (1987), olio su tela, cm 80×60.

L’iniziazione

Nei primi Anni Ottanta ero un novello studente, iscritto al Primo Liceo Artistico di Roma. Per via di un sovrannumero di richieste, mi ritrovai in una sede distaccata che fiancheggiava il carcere di Regina Coeli, anziché nella mitica sede centrale di Via Ripetta. Non mi piaceva stare in una succursale, io volevo Piazza del Popolo, e non Via San Francesco di Sales da cui si sentivano le grida dei galeotti! Quella sede non era poi tanto male, era un po’ fuori dai radar, questo sì, ma la sua forza stava proprio nell’essere decentrata e, quindi, molto più tranquilla rispetto al caos di Via Ripetta. In quel liceo artistico, come anche negli altri, vi era una schiera di artisti che non ce l’avevano fatta, i quali sbarcavano il lunario insegnando, essi portavano in classe un non so che d’insuccesso e d’insoddisfazione personale. Quei numerosi “professori tristi che non avevano vinto mai”, nonostante i mancati riconoscimenti, rappresentavano comunque un patrimonio d’umanità in quella scuola d’allora, anche perché ostinatamente convinti, ognuno in cuor suo, di essere dei grandi artisti o, perlomeno, degni di una menzione nei libri di storia dell’arte. Molti di quei professori avevano delle fissazioni artistiche ossessive, dalle quali non si discostavano mai: c’era il prof. con il ticchio di Mondrian, egli ci faceva dipingere solo quadrati e rettangoli, come se non ci fosse altro soggetto possibile; poi capitò, nell’assurda girandola delle supplenze, un insegnante fissato con Morandi, e allora fu un profluvio di bottiglie e bicchieri sopra i treppiedi; poi l’insegnante del design e dell’opera d’arte riproducibile tecnicamente, che ci faceva modellare oggetti di consumo, che so? Una bottiglia di profumo, una lampada, il prototipo di una sedia, eccetera; il professore di ornato, invece, che era stato fulminato da una vocazione religiosa tale, da indurci a disegnare natività e crocifissioni e deposizioni in tutte le lezioni, nel suo delirio mistico. Il modello che doveva posare per noi diveniva una sorta di cristo deposto, e le sue ecchimosi sulle braccia, il segno evidente della sofferenza fisica di Gesù. Tra loro emergeva la figura di un professore di successo e portatore di una didattica sui generis, che si discostava di molto dalla medietà un po’ depressa degli altri docenti: questo professore, che da solo risarciva un’intera categoria di stelle cadute nel cielo dell’arte, era Cesare Augusto Tacchi.

Cesare, in quel liceo distaccato e lontano dai radar, era la star indiscussa fra tutti gli altri, anche solo per le numerose mostre, personali e collettive, a cui aveva partecipato sia in ambito nazionale sia internazionale, le quali rappresentavano un biglietto da visita di tutto rispetto, un curriculum già importante. Noi studenti sapevamo che egli era stato un rappresentante della cosiddetta Pop Art romana, ma, dato che era un’epoca non digitalizzata, reperire informazioni e immagini sulle opere dei pittori viventi era difficile; per cui bisognava imbattersi in qualche pubblicazione o in qualche mostra, per avere un’idea sull’operato di un’artista. Per giunta, il nostro prof. non era prodigo di notizie su di sé, e così alimentava ancor più la nostra curiosità. Dalla sua eclissi si generava una brama di conoscenza da parte di noi studenti, alimentata dal suo silenzio. Aleggiava una sorta di aura misteriosa attorno a quel docente che somigliava all’ attore di un film esistenzialista, intabarrato nel suo cappotto in stile Corto Maltese, sembrava un qualche “uomo del destino” di una pellicola in bianco e nero, un uomo chiuso nel suo segreto, con un non so che di attaccato all’anima, indicibile anche per lui. Lo dico subito: la vera opera d’arte di Cesare era egli stesso. La sua presenza, da cui sprigionava un fascino malioso, rappresentava un corpus a sé stante all’interno della sua vasta produzione. Tacchi era l’opera sublime, il premuto siero di cotanto talento si coagulava nella sua figura, le sue capacità affabulatorie, da pifferaio magico, si combinavano con la sua bellezza fisica; quest’ambivalenza era un mix irresistibile da cui noi studenti uscivamo incantati. Forse si trattava di un grandioso esercizio di “understatement”, ma di cavargli notizie sui suoi fasti passati non se ne parlava proprio! Egli, al massimo, ci dava qualche illuminazione veloce come una saetta, del tipo: “Quando ero a Monaco per una mostra …”, oppure ci forniva dei barlumi gravati dal suo nonsense: “Anni fa dipinsi un grande quadro con un piccolo orecchio al centro, ma era sordo”. Insomma, egli era il grande assente, dalla sua opera, da ciò che era stato, da quel che era allora, così tanto da sembrare un postumo di sé stesso, sopravvissuto all’io e divenuto altro. Ma un altro chi?

Tacchi era già un’artista storico, era stato fra i protagonisti di una stagione unica e irripetibile dell’arte romana, Italiana e internazionale: gli Anni Sessanta e Settanta. Quindi, per certi versi, il Cesare che conobbi era già un ex, sopravvissuto a un’epoca, e in rottura con lo ieri. Ma io volevo penetrare il suo mistero, dischiudere il secretario della sua anima, e carpirne i segreti. Conoscevo poco le sue opere; nell’ambiente si parlava delle sue tappezzerie floreali imbottite, dei suoi oggetti affetti da pseudità irrimediabile, dei suoi mobili inservibili che avevano guadagnato l’eternità divenendo inutili. Questi ultimi facevano mostra di sé come se avessero guadagnato un’altra vita, in grazia della quale avevano perduto per sempre una funzione, ma avevano conquistato le sale dei musei! Nonostante egli fosse già molto noto, non avevo mai visto le sue opere, né sui libri scolastici, i quali non arrivavano a spingersi fino agli Anni Sessanta, né tantomeno dal vivo, perché Tacchi, per quasi un decennio, non espose in mostre personali, a parte le collettive dov’era molto presente, ma che non ebbi la fortuna di vedere anche per via di una proverbiale reticenza che lo spingeva a non reclamizzare la sua presenza nelle esposizioni; dunque avevo un’idea vaga delle sue opere, mi era noto solo il suo prestigio, un’energia che lo circondava e che lo rendeva distante, impenetrabile.

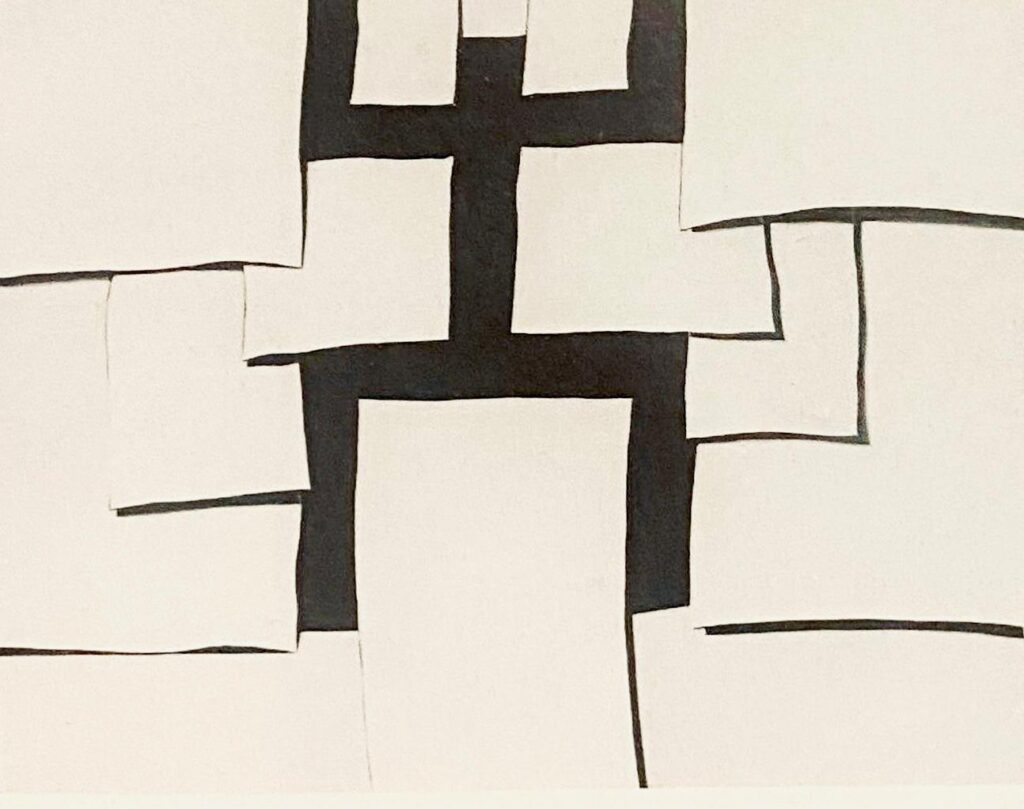

Cesare Tacchi, “Composizione in piena luce” (1987), olio su tela, cm 80×60.

Le messinscene

In classe egli organizzava dei teatrini che noi studenti dovevamo disegnare, spesso composti da grandi pannelli neri che affastellava gli uni davanti agli altri. Egli creava delle composizioni geometriche dall’aspetto provvisorio, quasi da palizzata cantieristica; oppure, copriva le quinte lignee di lenzuola, cenci e tessuti floreali raccapezzati al momento, rendendo la scena il fondaco di un antico emporio, nel quale Cesare si muoveva come un mercante di sogni. Non era raro che mettesse uno o più studenti a fare da modello/a davanti ai pannelli, nel mezzo dei quali lasciava spesso un piccolo spazio che risultasse in controluce sul nero dei tavolati. Quelle sue “mise en scene” erano degli inneschi psichici, dei ponti gettati sopra l’ignoto, e avevano spesso un’aura mitica. Nell’aula dove egli insegnava, sostavano molte copie in gesso di antiche divinità oltraggiate da scritte non propriamente epiche, vi erano delle teste di Apollo, dei busti di Veneri istoriate di falci e martello, ma anche copie di teschi umani e animali. Cesare si avvaleva di quel bestiario mitico per infarcire le sue composizioni, arricchendo le scenografie di personaggi improbabili, i quali pareva che tenessero muti discorsi fra loro, e intrattenessero segreti rapporti con le cose.

Un giorno comparve in aula portando con sé un ventilatore e una parrucca, aveva sul viso quella sua espressione da “bucaniere aduso a ogni scorribanda intellettuale”, mentre guardava le nostre espressioni stupite. Bisogna capirli quei ragazzi, era il primo anno di liceo artistico, loro si aspettavano chissà quale rigore accademico, e invece si ritrovavano con un docente che allestiva scenette da disegnare, riservando qualche sorpresa. Quel giorno arrivò in classe con una parrucca da donna, bionda e fluente, posta sopra un ventilatore dall’aspetto vintage. Ѐ il destino dei grandi quello di essere incompresi, di essere tacciati d’incomprensibilità, di oscurità. Difatti noi, in quei primi tempi, cioè prima che il nostro rodaggio fosse terminato e avessimo capito la sua lezione, rimanevamo stupefatti al cospetto delle sue proposte didattiche ben diverse da quelle che ci eravamo prefigurati entrando al liceo. Nella classe c’era una piccola fronda di contestatori della sua antiaccademia, i quali pretendevano un approccio più classico alla materia del disegno, ma la maggioranza, pur non capendoci molto, intuiva la grandezza delle sue proposte didattiche. Unitamente alla sua personalità affabulatoria, che agiva su di noi come una sorta d’ipnosi, la sua presenza generava una trance psichica, tanto che il significato dei i suoi enigmatici allestimenti ci appariva superfluo, perché quegli strani personaggi sulla scena, un po’ mitici e un po’ fuori posto, erano delle maschere rituali che agivano sull’inconscio. E chi può spiegare il dejavu scaturito da una visione? Lo si può solo sentire. Egli posizionò due grandi pannelli neri uno vicino all’altro, lasciando uno spazio al centro del quale si scorgeva una grande finestra. Dietro i pannelli mise due sgabelli in successione: sul primo svettava una testa di Atena a cui aveva messo la parrucca, sull’altro sgabello posizionò il ventilatore. Quando Cesare lo accese, i capelli della dea si scompigliarono a tal punto da coprirle il volto. La messinscena aveva un effetto straniante, psicomagico. La scultura era un soggetto rituale capace di allargare i confini della mente, era qualcosa che non capivamo, ma il cui presentimento era già sufficiente affinché ne rimanessimo rapiti. Quella dea scarmigliata divenne una nostra beniamina, una sorta di divinità alla portata di chiunque, un po’ ciarlatana ma molto umana, nonostante la sua immota posa, inficiata peraltro da un moto ondoso di capelli che impedivano di riconoscerla. Quella testa divina con la chioma al vento, dietro la quale si udiva un clangore metallico, scorta nella striscia di luce fra due pannelli, è una delle immagini più potenti e rappresentative dei miei Anni Ottanta, una delle scene più affabulanti che abbia mai visto, essa valeva più di cento film, e più di cento lezioni di un qualsiasi altro professore. Ma io non ero ancora penetrato nel segreto creativo di Cesare, pur avendolo davanti agli occhi tutti i giorni. Ciò che volevo sapere del suo passato e presente mi rimaneva ignoto, benché mi fosse in qualche modo rivelato da egli stesso in ogni momento. La sua opera era lui, insieme ai suoi teatrini, ovviamente. Si trattava di opere provvisorie, come ogni rappresentazione teatrale, finita la quale non ne rimane che il ricordo e qualche fotografia; ma è proprio in virtù della loro provvisorietà, che quegli spazi scenici sono destinati a mutare, imitano la vita, oltre che alludere a una surrealtà del quotidiano.

Forse, il continuo ricorso al mito è ciò che differenzia la Pop italiana da quella americana. Per questo Tacchi, nei suoi teatrini mitici continuava a servirsi di personaggi al di là del luogo e del tempo, Atena, Apollo, Venere, erano gli attori feticcio di un’eternità provvisoria. Erano destinati a sparire e a tornare, sempre, per testimoniare la ciclicità dei miti nella storia, ma anche di certi tipi umani che sembrano riproporsi nel tempo, e forse non morire mai del tutto. Le opere della Pop Art italiana hanno spesso dei richiami al mito e al rinascimento: le Palme di Schifano, gli Obelischi di Tano, la Primavera di Tacchi, la Lupa capitolina di Angeli… In virtù di questo bagaglio umanistico, che in Cesare conviveva con un esprit dadaista, le sue messinscene erano il condensato della doppia polarità entro cui si muoveva la sua ricerca di tradizione e avanguardia.

L’Atena con la parrucca era un personaggio feticcio di allora, una maschera rituale apparsa magicamente in un giorno lontano, grazie ai poteri divinatori di un bramino che iniziò i suoi discepoli. La dea apparve loro, ma essa aveva il volto celato dai capelli a causa del vento, e così essi non la videro. Quella testa mitica non apparve nel momento in cui si palesava davanti ai loro occhi, ma soltanto quando il ventilatore fu spento, solo allora, nella finitudine dell’accaduto, gli allievi scorsero la dea. L’istante privilegiato da cogliere era già fuggito, poiché un’occasione perduta la si riconosce soltanto dopo, mai durante il suo passaggio.

Ancora oggi mi capita di pensare che quella dea con il volto nascosto da una parrucca, apparsa in un giorno lontano degli Anni Ottanta dentro un’aula di liceo. Si trattava di un personaggio amuleto, capace d’innescare l’immagine della scultura nella psiche allargandone i confini. La immagino come la metafora divina delle occasioni perse, una dea che appare soltanto con il volto coperto dai capelli. Sì, è lei, ma nessuno la riconosce, la chance del momento svanisce dal momento stesso in cui compare, perché lei è un’occasione perduta, ed è quello il suo destino.

Cesare Tacchi, “Emozione” (a Bernini), olio su tela, cm 340×140.

Il nome del tempo

Un altro personaggio – talismano spiegava allora le sue ali, un mito Anni Ottanta, comparso anche lui in quell’aula polverosa, un umano di grafite acceduto come un’alba al mattino, nato in chissà quale orizzonte perduto, ma fattosi vivo come un’aurora. Un tono alla volta, raggio dopo raggio, segno su segno. Come dicevo, era grande la mia e la nostra curiosità nei confronti dell’opera di Tacchi, di cui non sapevamo quasi nulla, ma della quale presentivamo la grandezza soltanto rapportandola al fascino della sua persona. Ma c’era una piccola finestra, un passaggio attraverso cui penetrare nei segreti della sua arte: un taccuino. Era un piccolo blocco per schizzi con la copertina nera, di cui il professore non si separava mai, e che spesso era poggiato sulla scrivania, quel piccolo album era il nostro affaccio sulla sua opera. Non ricordo chi fu a chiedere per primo, nonostante la soggezione che egli generava in noi, di mostrarci i disegni presenti nel taccuino, anche perché la sua reticenza lo portava a non mostrarne il contenuto, ma so che ci fu un’ora di luce nella quale un mito offerse i suoi segreti a un manipolo di giovani.

Quando ci furono mostrate quelle pagine per la prima volta, fummo tutti sorpresi dal contenuto di quei fogli, in essi era disegnata una figura d’uomo stilizzata, una sorta d’omino vitruviano incastrato nel mezzo di un fitto ordito di rettangoli, simili a pagine vuote, oppure ai pannelli che egli utilizzava in classe per le sue messinscene. Dentro spazi dominati da un “horror vacui” geometrico, faceva capolino un uomo perduto dentro un labirinto, un dedalo di piani verticali e orizzontali entro i quali egli appariva irrimediabilmente solo, oltre che ridotto a un insieme di semirette, come se fosse una versione scarnificata e contemporanea dell’uomo leonardesco, oramai impossibilitato a rivendicare la sua centralità. Tacchi mi disse che quell’omino composto di semirette si chiamava “Tic Tac”. Esso aveva in qualche modo a che fare con il tempo, possedeva un nome da pendolo in procinto dello scoccare dell’ora. Dentro di lui suonava un ticchettio che gli rodeva l’anima, come a noi tutti: “Tic Tac, Tic Tac…”. Quella sagoma d’uomo, nonostante avesse un nome da orologio più che da individuo, aprendo le braccia sembrava voler fermare il tempo, pareva che lo scorrere delle ore non lo riguardasse, perché lui, l’homo fatto di semirette, viveva una dimensione separata dove aveva guadagnato un’eternità fatta ad arte. Insemprato in una dimensione infinita, egli viveva la condizione di un essere ridotto a linee finite, dentro le quali si acquartieravano domande inesplicite e illimitate. Sì, egli aveva ucciso il tempo, la sua veglia attonita sull’infinito lo aveva trasformato in un logo, nell’emblema di un Brand in grande crescita: l’uomo e le sue fissazioni.

Il garbuglio dei suoi pensieri era troppo grande per Tic Tac, e così quel dedalo era fuoriuscito, mentre il mondo prendeva le sue fattezze. Un guazzabuglio d’inquietudini ora si palesava tutt’intorno, circondato dalla sua fredda geometria d’idee inattuabili ma forsennate, che lo serravano d’assedio per impedirgli di vivere, perché il segreto della vita consiste nel viverla senza opporvisi, dunque nella piena accettazione degli avvenimenti. Ogni fenomeno è sereno in sé, noi proiettiamo valenze negative su di essi, ma questo Tic non lo comprendeva era appena nato. Quei piani che si affastellavano uno sull’altro, dentro cui Tic Tac pareva imprigionato come uno schiavo di Michelangelo, erano simili a pagine vuote, a fogli di una storia che non si era potuta raccontare, perché ogni individuo è un labirinto indecifrabile, e ognuno di noi è tanto sconosciuto a sé stesso quanto lo siamo noi per gli altri. Quei disegni nel taccuino, erano delle potenti immagini di una condizione d’isolamento, oltre che di una dimensione d’incomunicabilità dell’essere umano.

Quando vedemmo quell’Ecce Homo dentro il taccuino rimanemmo spiazzati. Non sapevamo di assistere in presa diretta alla nascita di un personaggio, al divenire, in stato di abbozzo, di un’icona che avrebbe occupato gran parte dell’opera tacchiana a cavallo fra gli Anni Ottanta e Novanta, quelle pagine in cui appariva quell’uomo di grafite, ritratto nei suoi labirinti di fogli e piani geometrici dai bordi tremolanti, come panni stesi al vento, a noi studenti parve come un qualcosa d’inaspettato. Tic Tac aveva la baldanza di qualcuno non invitato a una festa, e che, nonostante ciò, soffriva come di una sorta di sindrome dell’impostore. Io credo che Tic Tac sia apparso in quei lontani Anni Ottanta dopo una lunga gestazione. Esso era il distillato di una crisi creativa, il premuto siero di una tensione intellettuale decantatosi in anni di buio, e comparso in primis sulle pagine di un taccuino come un’alba succede alla notte: tono su tono, passo dopo passo. Tic era venuto per uccidere, era giunto da fuori come un sicario; il suo obiettivo era il passato, e perciò sembrava non avere fretta, perché lo ieri si uccide con il tempo, l’unica misura delle cose perenni e di quelle mortali. Quell’omino era l’esecutore testamentario dell’opera passata di Cesare, e con la sua comparsa decretava la fine di un percorso creativo. Proponendosi come il nuovo che avanzava sul labirinto dei suoi passi, nel dedalo fitto delle sue ansietà, l’omino tacchiano si faceva largo senza sgomitare, sempre dubbioso ma convinto, e intanto, mentre il mondo non sapeva del suo esistere a metà, egli affilava le armi dentro un taccuino, armandosi di placida e ostinata pazienza. Tutta l’opera di Tacchi, intendo quella degli Anni Sessanta – Settanta, veniva quasi spazzata via dalla presenza, di quel personaggio in cerca di ribalta, dentro e fuori il teatro dei suoi trasalimenti. Sì, non appariva sicuro di sé, ma anzi, timido e nascosto nello spazio inquieto delle sue angosce. Sembrava il personaggio di un film di Moretti, il quale, giunto a una festa liceale, si domandava: “Mi si nota di più se mi faccio vedere, oppure se rimango nascosto in un angolo?” E la risposta, da parte di un ipotetico interlocutore di Tic, avrebbe dovuto essere questa: “Però alla festa ci sei pur venuto!” Sì, egli era giunto al banchetto ma nessuno l’attendeva, forse in questo stava la sua forza: nessuno l’aveva visto arrivare e adesso era lì, nell’imboscata dell’attimo, nell’incidente dell’essere, laddove prima non era mai stato. Spesso un brivido sembrava coglierlo e i suoi bordi tremolavano come se fossero scossi dal vento, o dall’improvvisa paura di essere al mondo senza che questo lo sapesse, egli era solo, mai censito neppure dal suo autore, il quale, per ora, lo lasciava vivere a metà dentro un blocco di schizzi. Da quel giorno esso vide la luce per la prima volta, e non dimenticò mai l’occhiuta presenza di un capannello di giovani, protesi verso di lui. Del tempo fu cambiato il corso, da quell’ora di luce in cui un burattino filiforme conobbe la vita.

Quel personaggio, noi ancora non lo sapevamo, sarebbe presto diventato il logo – feticcio della pittura tacchiana negli anni a venire. Poco tempo dopo lo avremmo rivisto nei dipinti, ma allora, dentro al taccuino, la creatura era in uno stato larvale, e per noi studenti voleva dire assistere in presa diretta al processo creativo di un grande artista, la qual cosa valeva più di mille lezioni. Tic Tac era il personaggio cui spettava la responsabilità di gestire una palingenesi: sulle sue spalle gravava il peso di una metamorfosi attuata da Tacchi nei confronti della propria opera, egli era il simbolo di una rinascita, seppur fitta d’angosce. Tic Tac era l’esecutore finale di un’epoca artistica, dopo di lui, nell’opera del prof, tutto sarebbe cambiato, e nulla sarebbe stato come prima. L’omino tacchiano testimonia la comparsa dell’“io” all’interno dell’opera, mediante un processo che aveva come referente la pittura; il sé prendeva il centro della scena dopo esserne stato ai margini nei decenni precedenti. Un medium d’altri tempi, la pittura con i tubetti a olio e i pennelli, tornava nell’opera di un’artista della cosiddetta avanguardia pop: un procedimento di cui si erano quasi perse le tracce nell’azzeramento delle tecniche tradizionali, posto in essere da Tacchi, come da altri, negli Anni Sessanta – Settanta, faceva per ora il suo ingresso, timidamente, fra le pagine di un quaderno, e lì, come un infante nella culla, cresceva un omino che simboleggiava il ritorno dell’ “io”, a sgambettare nel cortile dell’arte tacchiana, e con esso il ritorno alla pittura. Prima della comparsa di Tic, nelle opere di Cesare mancava proprio il suo autore. Egli era il grande assente dalla sua arte; se ne era tirato fuori producendo pseudo oggetti inservibili che qualunque artigiano avrebbe potuto riprodurre. Vi erano porte che non si aprivano, divani e poltrone insedibili, a testimoniare un approccio quasi concettuale, dove il procedimento tecnico, predeterminato all’opera, faceva sì che questa fosse completamente spersonalizzata e sembrasse un prodotto industriale, piuttosto che un’opera unica. Anche le famose tappezzerie, nonostante ci fosse una certa “aria di famiglia”, un che di soggettivo nelle immagini di quotidianità disseminate sulle tele, avevano una dimensione straniata di opere – oggetto, e gli individui ritratti in esse, erano esseri monstre di un immaginario pop germinati da sé come in una sorta di autogenesi, difficilmente, guardando quelle opere imbottite, si poteva riconoscere il timbro personale dell’autore. Quegli esseri di gommapiuma sembravano dei giocattoli umani prodotti in serie. Su quelle tappezzerie Cesare v’imprimeva frammenti di vita tratti dall’oblio, a testimoniare la dissoluzione di un’epoca che non sarebbe tornata: amicizie, amori, luoghi, atmosfere d’allora, film, fumetti, istanti la cui banalità veniva riscattata da un’immagine (un’amica sul divano con la gamba ingessata, il gatto di Monica, la spiaggia di Tor San Lorenzo, eccetera), nonostante questo affacciarsi del quotidiano e, dunque, di una sfera interiore, nei quadri imbottiti, così come in quegli oggetti, permane questa sensazione di freddo approccio da parte dell’autore, un non so che di assente, mancante, “l’io” di Cesare appare altrove, come se abitasse nelle vicinanze, ma comunque in altro albergo. In quelle opere compare un’umanità pop fatta ad arte, in esse la figura umana è pura finzione, gli uomini e le donne che abitano quelle tele estroflesse, sono il prodotto di una disumanizzazione che reclamizza gli umani. Essi sono la griffe di quel che erano, il logo di se stessi, ma non appaiono vivi, piuttosto sembrano dei cartoni disanimati, eroi di un cartellone che non narra nulla, a parte le schegge di un’epoca irripetibile. Ma “l’io”, in quelle opere, è volutamente assente, e quei personaggi “stampati” sulla superficie, sembrano delle fotocopie umane eiettate da una “Ranxerox” d’allora, delle stampe seriali tratte da originali di cui si persero le tracce, e dei quali rimasero solo delle copie. Si tratta di opere riproducibili da qualunque tappezziere a cui si fosse fornito un originale, quadri che testimoniavano la mancanza di un autore vero e proprio, pitture senza pittore, opere senza un artefice.

Nelle tappezzerie degli Anni Sessanta – Settanta vagano gli eroi d’allora, come nel castello di Atlante li affattura un incantesimo ed essi bramano di possedere una ninfa che tutti vogliono: la felicità. Imbottiti di gioia, insemprati in un attimo, sono la generazione perduta più vincente degli ultimi tempi. Questi artisti hanno scavalcato il muro, nessuno li aspettava, nulla che facesse presagire una generazione di uomini e donne venuti dal basso, che scavalcassero il fossato dell’anonimato, creando un nuovo mercato romano dell’arte. Schifano dipingeva monocromi su una terrazza, Festa raccoglieva finestre rotte, le dipingeva e le trasformava in opere d’arte, Rotella, armato di una spatola, staccava dai cartelloni brandelli di pubblicità che ricomponeva a studio; Cesare imbottiva e tappezzava le tele con carte da parati floreali; Ceroli, invece, scolpiva sagome umane con le sottomisure di legno usate nei cantieri; Giosetta Fioroni, proiettando fotografie sulla tela, ne tracciava i contorni con smalti industriali; Barruchello, da par suo, a quei tempi si serviva del minio, un colore utilizzato in ambito edilizio per proteggere il ferro grazie alle sue proprietà anticorrosive. Si trattava di un colore eminentemente provvisorio, destinato a essere ricoperto da altre tinte, di certo non pensato per fini estetici proprio a causa della sua transitorietà. Ne nacquero dei quadri con un’aria da “lavori in corso”, con un so che di passeggero, come di palizzata a protezione di uno scavo. Maria Lai, dal canto suo, creava tessuti prodigiosi come una novella Penelope, annodava con il filo l’esistenza, come se questa potesse essere ricucita da un telaio magico… Questi artisti – artigiani, dei quali ho citato solo una parte per motivi di spazio, ognuno con risultati finali diversi, avevano tutti un fattore comune:la minimizzazione del soggetto a favore della massimizzazione dell’oggetto. Non erano visioni personali, le loro, erano immagini di un discorso ininterrotto a cui strappavano delle pagine, giusto per riportare dei frammenti, delle “cose” testimonianti un tutto dal quale erano state tratte, brandelli di un “ tema senza fine” impossibile da riportare in toto almeno quanto una mappa del mondo in scala uno a uno, dunque la selezione avveniva in maniera quasi automatica, come nel ricordo, una narrazione “sine die” da cui strappare brandelli di un canovaccio infinito e indicibile. Da quando Malevich fissò il quadrato a frammento di un tutto, niente fu come prima, cos’era quella visione geometrica se non il presentimento dell’infinito mediante una forma finita? Cosa volevano significare i quadrati neri e bianchi se non un grado zero dell’immagine? E le griglie di Mondrian, non erano soltanto alcune combinazioni possibili che egli aveva tratto da una mappa senza termine? L’immagine, negli anni delle avanguardie, significava sé stessa e non altro. Non le competeva la responsabilità di sostenere il peso di un fattore individuale, di un coinvolgimento personale dell’autore, né tantomeno di sottintendere una tesi: i monocromi di Schifano significano sé stessi, il tema era il tema stesso. La tabula rasa dell’immagine partiva da un rifiuto delle tecniche tradizionali, le quali avrebbero potuto interferire con il processo di annullamento, di riduzione ai minimi termini della rappresentazione, dunque ogni materiale alieno all’arte fu giudicato idoneo a rappresentare la fine del soggetto artistico, a vantaggio dell’oggetto artistico che non rappresentava altri che sé stesso. Gli “artigiani” erano gli esecutori testamentari di un’arte rappresentativa e dunque soggettiva, con la loro comparsa l’arte italiana e il mercato romano sarebbero cambiati per sempre. Con la Transavanguardia, decenni dopo, sarebbe tornata un’arte soggettiva e rappresentativa, il sé, con tutto il suo portato di problematiche e divisioni interne, sarebbe tornato a sgambettare nel cortile dell’arte, rendendola di nuovo espressiva perché il tema non era più il tema in sè, ma qualcosa di diverso, che era l’altro e lo stesso: l’io, dunque il noi, perché in ogni singolo si riflettono gli altri: l’arte è un grande specchio deformante nel quale vedere qualcosa che ci somigli. Per operare questo ritorno del soggetto all’interno dell’opera, gli artisti rispolverarono tele, pennelli e colori dopo la lunga latitanza, perché solo il medium pittorico poteva veicolare il rientro dell’autore all’interno dell’opera.

Tic Tac rappresenta questa transizione dall’oggetto al soggetto, da un sentire “concavo” a una sensazione “convessa”, dall’assenza alla presenza di Tacchi nelle sue opere. Tic Tac è colui che ritorna dopo una lunga latitanza, è il tic di Tacchi, il suo ticchio. L’omino è quel non so che avvinto dentro, tenuto nascosto per decenni, egli è il testimonial di una vocazione: la vocazione pittorica. L’ottimismo degli Anni Sessanta – Settanta, veicolato dal boom economico, aveva spinto gli artisti verso la tabula rasa dell’immagine, armati di una fiducia estrema nei confronti delle infinite possibilità dell’espressione umana, essi, in quegli anni, vollero provare ad allargare i confini dei contenuti artistici, accogliendo le istanze più disparate, in primis quelle tecnico – scientifiche. Questa virata delle arti nel mare aperto delle scienze, portò a “un’igiene dell’immagine”, spesso serializzata, tutto ciò a discapito dell’abilità tecnica individuale, a vantaggio di una riproducibilità dell’opera, e di una sua freddezza espressiva resa possibile dall’utilizzo di medium alieni alla produzione artistica tradizionale. L’ottimismo del dopoguerra creò in molti casi un’arte asettica, scientifica, così come l’ottimismo della rivoluzione d’ottobre creò il quadrato di Malevich. La tabula rasa della rappresentazione artistica, il grado zero raggiunto dalle avanguardie, era proporzionale alle spinte vitali provenienti dalle società d’allora, più cresceva la fiducia nelle illimitate possibilità umane, più l’immagine si azzerava, maggiore era l’ottimismo, e minore la rappresentazione del reale in ambito artistico. “Gioia e rivoluzione”, cantavano gli Area, la felicità rivoluzionaria fu la benzina delle avanguardie artistiche, anzi, si potrebbe quasi sostenere che il concetto rivoluzionario fu più utile in ambito artistico piuttosto che politico – sociale; l’irruzione nell’arte di concetti utopici, ma anche scientifici, portò a una tabula rasa dell’immagine artistica in senso tradizionale. Il quadrato di Malevich fu, credo, il primo esempio di un’arte priva di ogni suggestione individuale, igienizzata da ogni individualismo o abilità tecnica. Negli Anni Ottanta l’onda lunga del dopoguerra s’infranse sugli scogli della recessione economica. Il boom era terminato, l’edonismo e lo yuppismo erano tutta letteratura, oppure erano l’effetto di una società che aveva scambiato la noia per divertimento, ma comunque mascheravano con il rampantismo, una crisi di valori morali e culturali, oltre che economica. La fiducia incominciava a venir meno, le utopie arretravano, l’ottimismo rivoluzionario segnava il passo, e l’arte, per reazione, tornò alle immagini per dare una forma al pessimismo, e gli artisti tornavano ai pennelli e alle tele. Il ritorno alla pittura era in relazione a una sconfitta interiore, serviva per elaborare un lutto. Tic Tac era il personaggio feticcio cui spettava il carico di una disfatta. Egli, quando fu cresciuto, divenne la griffe inconfondibile di nuovo umanesimo esistenziale. Nato sulle pagine di un taccuino, si sarebbe trasferito, da lì a poco tempo, sulle tele del Professore, trasformandosi nel suo logo per eccellenza, fino all’esordio pubblico in una piccola galleria sita in via Ripetta, nella quale egli si mostrò per la prima volta dopo anni di lenta gestazione. Tic rappresentava, oltre che un ritorno alla pittura con i mezzi propri della pittura, anche il ritorno di Tacchi a una mostra personale, una mancanza espositiva che perdurava da un decennio. Ecco, Tic è figlio di quel decennio di buio in cui Cesare, “sparendo dai radar”, era intento a preparare una nuova stagione artistica nella massima segretezza. Il numero zero da cui partì la sua rivoluzione, rappresentante un unicum all’interno della sua produzione, si intitolava “Secretaire” (1980). Da quel dipinto, raffigurante un bosco metafisico, s’inaugurò la grande rivoluzione tacchiana: irruppe sulla scena un talento rimasto in sordina, impreveduto, forse, da Cesare stesso: il talento per la pittura. Un uomo chiuso sopra il suo segreto, teneva in serbo per raccontarlo un’abilità tecnica imprevista, ora si trattava solo di decrittare il secretario e far sì che ne sortissero verità in luogo di enigmi. Ma quali? Il bosco segreto sembrava una sorta di Giardino delle Delizie di un’éra postuma, un eden pagano da cui erano spariti i personaggi, Flora, Zefiro, le ninfe danzanti, Mercurio e la Primavera avevano lasciato il loro paradiso, al loro posto una strana coppia all’orizzonte, in procinto di sparire. Il pittore della Primavera Pop tornava nel Giardino, dopo quasi vent’anni, stavolta il bosco era deserto e privo di fiori, ma seminato di enigmi. Dopo quel quadro simbolo di rinascita, nacque Tic Tac, l’omino quasi vitruviano pieno di dubbi sulla centralità del suo ruolo, ma determinato a esserci, nonostante tutto. “Secretaire” fu un quadro germinale da cui sortì una stagione pittorica affatto diversa, un unicum che Tacchi non avrebbe ripetuto, ma senza il quale non ci sarebbe stata la ricerca pittorica successiva. Tutto nacque da “Secretaire”, in special modo il nostro Tic Tac, il bucaniere degli Anni Novanta incaricato di uccidere il passato, perché avanzasse una leva di giorni nuovi da far nascere vivi, senza storia, come quando ci si sveglia la mattina con la sensazione di essere appena nati. Tic era senza passato perché aveva eseguito il testamento dello ieri, nel quale si specificava che, a dispetto di ogni sguardo all’indietro, cioè lo ieri, non avrebbe più voluto comparire neppur lontanamente, e Tic Tac eseguì: nulla sarebbe stato come prima.

Liceo Artistico in Via San Francesco di Salesiano, 1987 Roma. Aula di Tacchi, foto scattata da lui con la sua macchina fotografica; il pannello nero sullo sfondo è uno dei tavolati che lui usava per allestire le sue “mise en scene”.

Maggio 1987: il racconto di un viaggio, o il viaggio di un racconto?

Quel giorno la primavera romana folleggiava tra le aule entrando dai finestroni. Nei corridoi il vento latrava e metteva brividi alle porte, folate di brezza tiepida squassavano le aule; noi studenti, illanguiditi dal momento di grazia, intonavamo la consueta nenia all’indirizzo di Tacchi: “Professo’ ce porta fori a disegna’?”. Egli quel giorno sembrava svogliato e rispose negativamente alle richieste, dunque rimanemmo in classe con grande scorno, ma quando fu suonata la campanella accadde un nonnulla di speciale che ho portato con me fino a oggi: disse che avrebbe portato nel suo atelier chi di noi avesse voluto. Le adesioni non furono molte, ma noi fedelissimi rispondemmo “presente” con gioia. Ho dimenticato di dire che lo studio di Cesare si trovava a Maccarese, in una zona di campagna irraggiungibile con i mezzi pubblici, perciò soltanto lui avrebbe potuto accompagnarci, visto che eravamo tutti minorenni appiedati. Le adesioni non furono molte, sia a causa dell’orario extrascolastico, e sia perché non tutti gli alunni e le alunne apprezzavano i suoi metodi didattici, dubitando in maniera prevenuta anche sulle qualità artistiche del professore. Era la solita fronda di moralisti con il ticchio delle “arti accademiche e del bel disegno”, il consueto coro, presente in tutte le discipline artistiche, di censori della novità. Ci fu un’ora di macchina, sessanta nonnulla di minuti che ancora oggi mi balenano davanti, che ho portato nel deserto odierno: tre studenti e un professore dentro una Renault 4 rossa, una strada in mezzo ai campi, e tanta vita in pochi attimi, più vita in un niente d’orologio che in un mare di tempo. Perché un’ora non è solo un’ora, può essere anche il racconto di un viaggio, oppure il viaggio di un racconto.

Quando fummo arrivati nell’atelier, vedemmo poggiati alle pareti dei grandi dipinti, in essi era raffigurato il nostro Tic, finalmente trasferitosi su tela dopo la gestazione nel taccuino. Non era più un omino di grafite, adesso era un personaggio concluso e poteva mostrarsi al mondo, aveva saltato il fossato che divide il disegno dalla pittura, e da un taccuino era salito sopra un’astronave, destinazione: tele di lino: un arcipelago di isole bianche tutte da colonizzare.

Lo studio era immerso nel verde della campagna romana, faceva parte di un gruppo di casette basse in linea, probabilmente delle vecchie rimesse agricole adibite successivamente a studi d’arte e abitazioni dal sapore vagamente industriale, queste botteghe si affacciavano davanti a un grande spiazzo erboso, su cui si ergeva un silos, quasi a voler rimarcare le origini agricole di quel luogo, oltre che conferirgli un’aura metafisica molto dechirichiana. Finalmente ero nel “Sancta Sanctorum” del mio professore, e potevo vedere per la prima volta i suoi quadri. Dentro l’atelier regnava un ordine maniacale, tutto era pulito e ordinato, così come la pittura di Tacchi, tesa verso un rigore ossessivo che facesse da frangiflutti alle ondate del caos. Era fornito di ogni comfort quello studio: una piccola cucina, un bagno, un divano, e una grande sala illuminata dall’alto da imponenti invetriate, sulle pareti sostavano i dipinti, nel mezzo della sala un tavolo da disegno, con tanto di tecnigrafo! Non voglio, almeno in questo racconto, impaludarmi nella descrizione dei quadri, la quale risulterebbe, come dicono gli editor, un’informazione spazzatura che andrebbe a creare un eccesso di descrizione, ma, d’altro canto, non posso sorvolare su di essi. Come descrivere quei dipinti? Si può mappare un momento, in scala uno a uno? l’istante si vive, non si descrive, nel mentre è muto, soltanto dopo, alla giusta distanza, l’attimo comincerà a stillare uno spremuto siero dello ieri. Non si può mappare una galassia in scala uno a uno, e nemmeno le idee, sia le proprie che quelle altrui, ma se ne può cavare qualcosa di diverso, che so? una cartina geografica dell’attimo, un quadrante urbanistico dell’eterno, una cella di territorio nell’immensità geografica dell’accaduto, e dentro di essa, del tempo arrestare il corso, ritrovare chi fummo in quel momento, insemprarsi dentro un’ora di allora e vivere ancora e ancora in zone morte dello ieri, dentro sacche di resistenza, enclavi inespugnabili di un sempre. Tic giganteggiava su grandi tele su cui s’era trasferito dopo aver abitato un quaderno, non era un passaggio da niente, ma bensì un salto vertiginoso verso la ribalta: il personaggio adesso aveva una palco su cui mostrarsi, adesso egli non era più un abbozzo larvato dentro pagine segrete, ora campeggiava su metri quadri di pittura, e pareva dire “eccomi qua, adesso il tema sono io!”, sì, ma quale tesi sottendeva quella marionetta scarnificata la cui figura si delineava al centro di una fitta tramatura di piani (simili ai pannelli che Tacchi affastellava in classe per creare i suoi teatrini metafisici)? Egli era composto di semirette, forse anche per rimarcarne la finitudine, le quali non erano altro che il bordo di quadrati e rettangoli che, intersecandosi, formavano una sagoma d’uomo stilizzata, al centro di un dedalo fitto di forme geometriche ortogonali. Tic Tac era un omino imprigionato dentro il suo abisso, si era costruito una prigione di pittura, un muro di geometria piana dentro il quale sostava come un fossile, forse la sua era un’autodifesa verso gli eterni datori di dolore, o forse quelle pareti che si era costruito attorno lo incarceravano impedendogli di vivere, tutto sembrava crollare attorno a lui, i piani, come tante pagine bianche, si affastellavano gli uni sugli altri, erano fogli che non si erano potuti scrivere di una storia che non si era potuta raccontare. La geometria era il desiderio di ordine mentale, di un rigore che facesse da contrappunto al disordine, ma questo ritorno all’ordine era scosso sulla sua superficie da brividi, da scossoni mal trattenuti, in quei piani geometrici si percepiva una tensione intellettuale che in parte smentiva, nei tremori di vento e luce attraversanti quelle griglie asfittiche, la bramosia di ordine che parevano sottendere, la fredda tessitura geometrica era l’alibi dietro cui nascondere il caos avvampante dell’anima. In alcuni dipinti sembrava ritornare il tema floreale tanto caro a Cesare negli anni sessanta – settanta, i piani geometrici, con il solito Tic Tac perduto al centro, erano tappezzati da una tramatura fitta di foglie, un horror vacui che era anch’esso un tendere verso l’ordine, riempiendo ogni spazio libero, evitando ogni spazio vuoto mediante un intrico di foglie.

Quel giorno segnò l’inizio di numerose visite nell’atelier, e Tic Tac divenne una presenza familiare, le parti si erano invertite, adesso era lui la presenza occhieggiante, seppur priva di occhi, che, allumandoci dalle pareti, pareva registrare con una strana benevolenza le nostre azioni studentesche. Sì, egli probabilmente era l’alter ego di Cesare, un suo doppio realizzato in forma di logo, una griffe dalle molteplici soluzioni visive, oltre che il suo marchio inconfondibile di allora, si potrebbe sostenere che l’Omino di semirette sta a Cesare come il taglio a Fontana, come il sacco a Burri, oppure come un corpo titanico a Michelangelo, solo per citare alcuni emblemi figurativi caratterizzanti l’operato di noti artisti… In virtù di questo dualismo fra Tic e Tacchi, quel personaggio pareva giudicarci dalle lontananze del suo oblio, oppure faceva un uso subdolo di frammenti della nostra esistenza assorbendone la giovane linfa, tanto che, pochi anni dopo, quando lo rividi alla sua prima uscita pubblica in una mostra, il mio amato Omino grondava istanti del passato come una cavalla in sudore! Ed io me ne andai da quel luogo con un bagaglio di memorie staccatesi dalle tele. Lo studio di Cesare divenne una sorta di “Factory” in salsa romana dove sperimentare vite che forse non avremmo mai vissuto, ma il cui presentimento, seppur vago, bastava a farci sperare sognare ci fosse dovuto un futuro speciale. Oggi posso dirlo: il domani che sognavo allora non è stato, ne ho avuti altri, tutti dissimili, ma grazie al mio Professore potei accedere a un sogno sotto il lume dell’arte, questo nonnulla è uno dei biglietti per cui è valso il prezzo, come quello, decisivo, almeno ai fini di questo racconto, del pegno alla sorte affinché mi direzionasse verso una sede distaccata anziché nella centrale di via Ripetta, dove non avrei conosciuto quel singolare bramino decentrato, al quale sarò sempre grato anche solo per il presentimento di un’ipotesi che non è stata, di una delle tante vite abortite che avrebbe potuto essere e che per un nonnulla non ho vissuto, di cui, grazie a Cesare, ebbi allora una visione frammentata ma bastevole a trarne una linfa vitale, allora come oggi.

La Factory era una sogneria per alunni, dove si avvicendavano anche studenti più grandi e forniti di macchina, oltre che noi fedelissimi della sede periferica, il sogno di tutti era questo: diventare dei grandi artisti, e non solo in una disciplina, ma nelle più molteplici, nelle arti figurative, ovvio, nella musica, nella moda, nella scrittura, nel design, nel ballo, insomma, ovunque si potesse dispiegare il nostro talento. Cesare diceva che eravamo tutti artisti, perciò caricava a pallettoni il nostro ego artistico, anche quello dei meno dotati, i quali non erano affatto esclusi dalla Factory, e così noi tutti sparavamo salve di sogni, a vuoto sì, ma con tanta vita dentro!

Tic fu il muto guardiano di un manipolo di giovinastri, egli fu l’obliato testimone, nel labirinto delle sue griglie ortogonali, di una fanciullezza anni ottanta priva di media, social, internet, l’ultima generazione di giovani non obbligata a distrarsi scrollando uno schermo. Noi fummo, probabilmente, gli ultimi rappresentanti di una generazione la cui noia era parte del processo di crescita; i momenti di tedio non erano stornati su un monitor, ma divenivano l’impulso a creare istanti, rabdomanti di situazioni, quegli sbarbatelli non avevano altro per distrarsi che la vita in presa diretta, con tutte le sue battute d’arresto, gli inciampi, la noia, sì, anch’essa era parte di un vivere, mentre oggi sembra che i giovani, e non solo, si obblighino a intrattenersi, a non doversi annoiare mai, consultando video e immagini a ogni momento, basta entrare in un vagone della Metro, oppure in una sala d’aspetto per capire questo fenomeno: il novanta per cento dei presenti sarà impegnato a scrollare uno schermo come un automa, essi crederanno così di impiegarsi in qualcosa che li storni dal tedio, ma questo è stato confuso con il divertimento al giorno d’oggi, quindi non faranno altro che coltivarlo nell’illusione di liberarsene.

Giugno 1989: maturare per non marcire, e non subire le delusioni amare … forse

Tic Tac fu il leggendario personaggio a guardia di una generazione di alunni, egli fu il logo della mia giovinezza, l’emblema di un’éra che sarebbe rimasta in vita dentro di me per sempre, anche grazie alla presenza di quella muta sentinella portafortuna, noi alunni scollinammo un’età difficile per giungere alla vetta dell’ultimo anno. Quel singolare omino si era trasformato in un’immagine – feticcio dei nostri anni di scuola, insieme all’Atena dai capelli sparsi, divenne il simbolo di un tempo mitico e un po’ cialtronesco, composto di miti –talismano cui ricorrere per ingraziarci il futuro, affinché ci fosse dovuto un destino speciale. E così arrivò l’anno della maturità, la nostra classe, forgiata dal “Vulcano Cesare”, negli anni era diventata la sezione cui era concessa una delega, la delega a esprimersi liberamente concessa agli artisti. Spesso capitava che un professore di un’altra classe, o la preside si affacciassero all’uscio, attirati dalla musica, dalle messinscene, da noi alunni che ballavamo con il taccuino in mano cercando di ritrarci l’uno con l’altro, oppure dal clangore metallico del ventilatore che, sferragliando come un “cinquantino truccato”, scompigliava la parrucca di Atena coprendone il volto, questi visitatori, sporgendosi per guardare meglio, ci osservavano con curiosa benevolenza nonostante fossero consapevoli di assistere a delle contro – lezioni, perché a noi era concesso una specie di “certificato d’irregolarità”. Tacchi era il vate indiscusso di un gruppo di ribelli e li aveva trasformati in attori di un film, lui solo poteva trasformare una classe in una “compagnia di giro” in cerca di ribalta; e così, quando scoccò l’ora della maturità, avevamo una marcia in più rispetto agli altri, tanto che, alcuni di noi, compreso il sottoscritto, dopo aver terminato i propri disegni in cui finalmente comparivano dei modelli degni di questo nome, i quali avevano sostituito il malato di aids che si faceva l’eroina in bagno prima di posare, e alcune modelle degne di un quadro di Otto Dix, gentilmente concesseci negli anni addietro per le lezioni di ornato, si sparpagliarono in giro per aule ad aiutare i meno capaci, con il beneplacito di Cesare che s’industriava a distrarre i commissari esterni, ben contenti di prendersi una pausa-caffè con un vero artista degli anni d’oro. Si potrebbe dire che alcuni di noi sostennero più esami di figura, avendo disegnato anche per altri, perciò ci fregiammo, noi studenti di Tacchi, di aver disegnato anche per conto terzi, e di aver messo il nostro zampino su più fogli, pagine che accolsero qualcosa di noi senza che questo fosse palese, spazi altrui che facemmo nostri a guisa di campi di battaglia nei quali conquistare il nemico lasciando un segno indelebile: il graffio della sezione “I”, la zampata dei graforibelli nei disegni degli altri!

Sapore di scuola: un anno dopo

Era già passato un anno dalla fine del liceo, e, per una sorta di ciclicità dei luoghi (così come delle persone), i quali sembrano ritornare nel tempo, la prima personale di Tacchi dopo un decennio di assenza si tenne in via Ripetta, a pochi metri dalla mitica sede centrale dove avevo sostenuto la maturità liceale. Lo spazio espositivo si trovava al terzo piano di un palazzo, era un appartamento trasformato in galleria d’arte, allora erano numerose le “gallerie condominiali”, la visibilità non era un problema, dato che tutto si fondava sul passaparola e sulle conoscenze, essere o no su strada non era il pensiero principale dei mercanti d’arte. Suonai un citofono, qualcuno mi aprì, salii le scale con un so che di attaccato dentro, un misto di aspettative cui seguiva un senso di fine partita. A un pianerottolo mi fermai nei pressi di una finestra, in basso vidi lo slargo a ferro di cavallo della scuola, era vuoto e silenzioso, mi parve di affacciarmi su una piazza a festa terminata, e che su di essa gravasse il peso di una fine. Vidi il bidello uscire dal portone con la scopa in mano, anche lui era un messaggero dello ieri in rotta di collisione con l’oggi, dei vigorosi colpi di ramazza alzarono un tritume polveroso, era il segnale: via di qua. Voglio risuscitare alcune ore di luce. E vedere cosa succede a esporsi ai raggi di un’ora che fu, per contagiarmi di nuovo con quel virus patogeno chiamato “istante felice”. Andiamo. La porta è aperta, entro, il gallerista mi saluta, uso un “passepartout” buono in tutte le mostre private: dichiarare i propri trascorsi personali con Cesare, una moneta valida in tutto il mondo dell’arte. Questo fa sì ch’io non venga tallonato dai presenti, anche solo con lo sguardo come se fossi un alieno, perché la conoscenza di Cesare è una specie di delega per uno stadio successivo, dove si può godere di maggiori libertà. Così sono solo. Soli, io e Tic Tac, come ai vecchi tempi, come due amici.

“Ciao dolce Tic, ti ricordi di me? Sono quel ragazzo riccioluto della sezione “I”, ti ho visto nascere e crescere, ti ho osservato emigrare da un taccuino alle tele, e adesso ti mostri al mondo come un personaggio da copertina. Ah, pure sul catalogo! Sei fotogenico, sai? Una vera superstar! Forza, dì qualcosa, piccolo grande Tic, spiegami come si fa o come non si fa a vivere. Oh caro amico, fammi rivivere quel sogno di ieri, bello e in abbandono, e sempre in perdita! Anche solo una stilla di quel sognare a salve, è capace d’inebriarmi di bellezza e struggimento, forza Tic, cavane un po’ per me, ne basta un’inezia perché io indugi ancora e ancora, sopra un nonnulla che sa di luce, sul senso mai estinto di quelle ore, sulla finitudine dei momenti nonostante il loro eternarsi, cosa fummo noi, dolce Tic? Un’inezia perduta nel tempo? Nel nonnulla d’allora c’è uno scarto infinito, forse noi avemmo una visione sbagliata, fummo sporti su un cortile, e nessuno ci vide mai in quella secondaria facciata. Dove sono gli istanti che fummo? Possibile che tutto quel vivere, bramare, sognare, sprintare da fermi, sia finito in un amen? A cosa servirono quei momenti, a terminare in un binario morto? Io vorrei tanto risarcire una vita risuscitando ciò che fummo, allora eravamo diversi, quante metamorfosi in una vita! Allora non sapevo che sarei stato così vario da me stesso, tanto da non riconoscermi in uno specchio interiore, dove sono finito, Tic? Forza, dì che siamo stati felici in un’epoca che non ci appartiene più, da cui provengono lampi di atmosfere, di ore e ore parcheggiate nelle tenebre del tempo, dai, falle ripartire quelle ore ferme nell’agguato del ricordo, le voglio vedere zigzagare verso di me come lucciole nel buio! Lo so, tu non puoi rispondermi, ma sento che mi fa bene stare al tuo cospetto, perché da te emana un respiro che sa di passato, un sentore che sa di anni felici, tu sei il logo della mia gioventù sfilata via senza che me ne accorgessi, e la tua presenza nell’oggi mi sembra in qualche modo una vittoria dello ieri. Pochi sanno di te, di come crescesti accudito da un manipolo di giovani, del tuo balzo sulle tele dopo aver sostato per qualche tempo su un taccuino, oggi sei un’ icona conclusa e la gente vede un Tic da copertina, ma essi non sanno quale gestazione fu la tua, nel nido segreto di un album da schizzi. Caro amico, oggi per me si chiude un cerchio, l’adolescenza finisce da che ti ho visto in questa mostra, quando uscirò di qui sarò un altro ragazzo, fra pochi mesi partirò militare, ma non ci andrà quel giovane che conoscesti, bensì un altro giovane, totalmente dissimile alle ipotesi che formulammo assieme sul futuro: non vivrò la vita che ritenevo a me dovuta, ne vivrò un’altra che non era nel mio catalogo delle esistenze possibili, ti ricordi quanti destini ho sognato mentre occhieggiavi benevolo? Oh, dove sono andati quei domani? Adesso devo andare amico mio, sono così ebbro di sensazioni, tanto da favoleggiarmi un matrimonio favoloso fra due creature poetiche nate negli anni ottanta in un’aula di liceo: Il mitico Tic Tac che si unisce in matrimonio con l’altrettanto mitica Atena, dando vita a una progenie favolosa di eroi da operetta! Lo so, la mia è solo letteratura, ma oggi scopro che non è meno vita di quella vera. Ora capisco che scrivere può risarcire una vita, e se non scrivo mi sembra di non averla vissuta, caro Tic, i momenti che fummo possono essere riscattati con le parole, e la vita è tutta un grande parlare, un grande romanzo cui manca soltanto chi lo scriva.”

Quando fui uscito ebbi la sensazione di essermi congedato dalla mia vita precedente, nonostante ciò, volli provare a rivivere uno scampolo di vita passata: mi sedetti davanti la scuola aspettando un momento di grazia che non arrivò. Non provai nulla, non sentii nessun richiamo, da quella facciata non grondava nessuna memoria: il momento sublime era già lontano, l’adesso era solo un presente come tanti, non era in grado nemmeno di surrogare un facsimile del passato. Me ne andai fumando una sigaretta che sapeva d’indifferenza, tutto era stato già consumato, tutto era già stato vissuto, ora bisognava rinascere ancora, perché la vita riparasse quello che la morte aveva sfasciato.

Un epilogo amaro

Il Sig. Tic Tac, dopo quella prima volta, sparì dalla circolazione per anni, tornò a languire sulle pareti di un atelier a Maccarese, il suo autore aveva pur tentato di trovargli una ribalta, ma i critici e i galleristi, in una sorta di cecità interessata, non si accorsero della novità contenuta in quell’icona, e continuarono a pretendere da Tacchi che rifacesse le opere del passato, il “Sistema” non gli aveva perdonato il peccato originale del ritorno alla pittura, dunque Tic, come un figliol prodigo tornò a casa dopo aver visto il mondo e averlo giudicato troppo ostile. Egli però, tenne sempre dentro di sé l’immagine di quell’occhiuta presenza di giovani, i quali per primi lo amarono così com’era, senza pretendere altro da lui che essere Tic Tac, il mito degli anni ottanta, nonché la mascotte di tutti i graforibelli!

Il nostro omino fu dato per disperso per circa un decennio, soltanto in un’epoca postuma (destino dei grandi), e grazie all’intuito di un gallerista che divenne amico di Tacchi, il nostro Tic poté tornare alla ribalta e pavoneggiarsi sulle pareti. Dal canto mio, con questo scritto ho ritrovato un giovane che lasciai in via Ripetta decenni fa, mentre fuggiva dall’imboscata dei ritorni, oltre ciò, mi auguro che questo racconto, con tutti i suoi limiti, contribuisca anche solo in minima parte a rimettere al centro dell’operato tacchiano, l’omino protagonista di questo racconto.

Ciao e sempre ciao, Tac – chi!