di Mario Magini

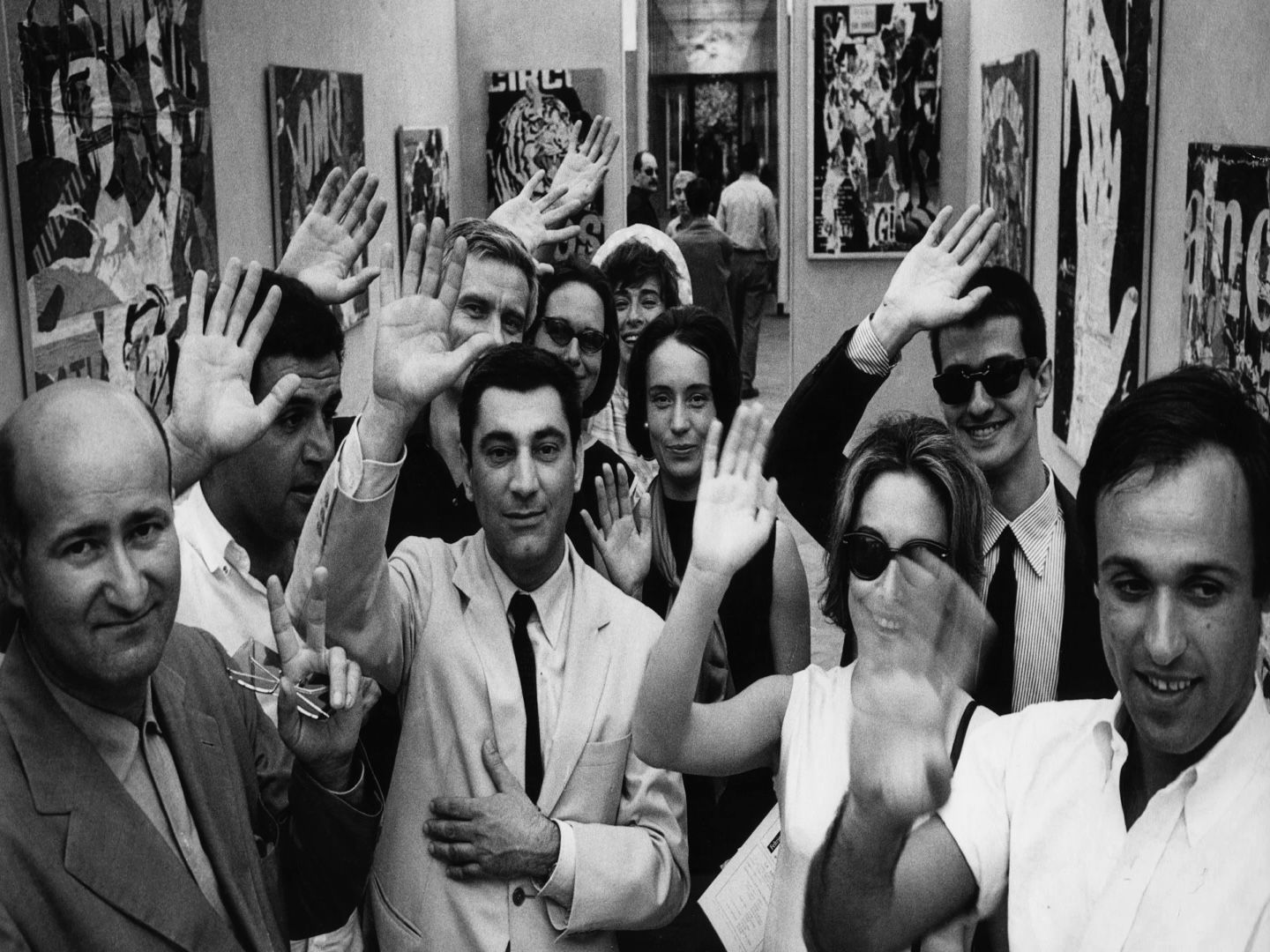

Alcuni dei protagonisti della scena artistica romana degli anni Sessanta riuniti alla Galleria La Tartaruga di Roma, in occasione di una mostra di Mimmo Rotella ritratto nell’angolo a sinistra. Oltre a Rotella, si riconoscono: Tano Festa, Enrico Castellani, Plinio de Martiis e Mario Schifano.

Premessa dell’autore:

Il presente articolo sull’arte pop italiana non intende in alcun modo sovrapporsi alla critica ufficiale né proporsi come una ridefinizione dei criteri e dei linguaggi con cui i curatori d’arte costruiscono e interpretano le esperienze espositive. L’intento di questo lavoro è piuttosto quello di muoversi su un piano trasversale, dove il saggio incontra la riflessione libera, per suscitare prospettive ulteriori e feconde nel “pensare” e nel “sentire” un fenomeno artistico più unico che raro nel panorama europeo e mondiale.

Non si tratta, dunque, di un testo di critica in senso stretto, ma di un tentativo di avvicinarsi, con curiosità e apertura, a quell’universo di immagini, intuizioni e tensioni culturali che hanno dato forma all’Arte Pop italiana, riconoscendone la specificità e il valore nel più ampio dialogo tra estetica, società e identità collettiva. Si consideri questo articolo come una riflessione, una condivisione su paesaggi ulteriori, che utilizza gli strumenti dell’analisi junghiana al fine di carpire la protensione creativa e dirompente di un movimento artistico che ha spiazzato e spezzato il fronte critico, ai tempi, per liberare vedute e visioni su un Oltre che ha potuto nutrirci sulle nostre più intime visioni con una estetica esistenziale, eroica ed erotica.

Introduzione:

C’è un punto, sottile e cangiante, in cui l’immagine si fa soglia: oltre quella linea, la realtà smette di essere semplice superficie e si apre come un varco, una vibrazione, un campo di possibilità. È forse lì che inizia la Pop Art italiana — in quel territorio sospeso tra l’oggetto e l’idea, tra la materia e il pensiero, tra l’immaginazione e il quotidiano. Gli artisti di questa corrente – Rotella, Schifano, Festa, Angeli, Fioroni e altri – non si limitano a riprodurre il visibile, ma lo distillano, lo trasformano, lo “alchimizzano”. Essi prendono il linguaggio delle masse, delle strade, dei manifesti lacerati, dei volti in serie e dei simboli mediatici, per fonderli con un respiro antico, quasi classico, in cui il frammento diventa mito e l’effimero si apre a un Oltre carico di senso, per i sensi e dai sensi. Si potrebbe dire che la Pop Art italiana non è tanto un riflesso dell’epoca, quanto una sua lente magica, uno specchio deformante che non restituisce il reale ma lo trasmuta. In questo senso, essa si avvicina più alla filosofia che alla decorazione, più alla poesia che alla propaganda. È un viaggio nell’immagine come forma di conoscenza, come esperienza di pensiero visivo. “Alchimisti dell’Oltre”: così potremmo chiamarli. Perché ciò che essi operano non è solo arte, ma una vera e propria trasmutazione culturale. Dalle pieghe del consumo nasce la riflessione; dal colore pubblicitario si sprigiona una luce metafisica. È un’arte che si muove leggera ma profonda, ironica e visionaria, pronta a smontare i miti della modernità e, al tempo stesso, a crearne di nuovi. Così, prima ancora che un movimento, la Pop Art italiana è un atteggiamento dello sguardo: un modo di pensare “oltre” l’immagine, di attraversare la superficie per incontrare, dietro ogni frammento del reale, la complessità segreta del nostro tempo. Per quale motivo, quindi, “Alchimisti dell’Oltre”? La spiegazione risiede proprio nell’accostamento e Con-Fusione di questi due termini, vediamone le determinanti:

● Alchimisti richiama l’idea di trasformazione e trasmutazione, propria del lavoro artistico che prende materiali banali (immagini pubblicitarie, oggetti di massa, stereotipi culturali) e li eleva a simboli estetici e concettuali.

● dell’Oltre evoca l’idea di superare la realtà immediata, di spingersi oltre il visibile, il banale e il consueto, verso un orizzonte più vasto di senso, immaginazione e riflessione.

Questo nome celebra la capacità degli artisti Pop italiani di trasfigurare l’ordinario in mito, fondendo l’eredità della classicità con l’effimero del presente. L’Arte Pop Italiana non è stata, e mai sarà, solo una celebrazione delle immagini e degli oggetti di massa, ma è anche una disincantata, libera, giocosa, indagine filosofica e antropologica sulle trasformazioni profonde della società contemporanea. Attraverso la manipolazione e la stratificazione delle immagini, artisti come Rotella, Schifano, Festa, Angeli e Fioroni aprono uno spazio di riflessione sull’identità, la memoria, la comunicazione e la tensione tra tradizione e innovazione. Essi sono davvero gli “Alchimisti dell’Oltre”: artisti capaci di trasformare la superficie apparente della realtà quotidiana in un terreno di indagine simbolica e culturale, invitandoci a guardare oltre la banalità per scoprire la complessità e la profondità del mondo moderno. L’Arte Pop Italiana si configura così come un campo ricco di rimandi simbolici, dove ogni gesto artistico diventa un atto di elaborazione psichica e culturale. Tali artisti non solo trasfigurano l’ordinario, ma dialogano con le profondità dell’inconscio, della memoria e della società, invitandoci a leggere le immagini come segni di un mondo in trasformazione, carico di tensioni archetipiche e culturali.

Tano Festa, Mario Schifano e Giosetta Fioroni. Galleria La Tartaruga Roma.

Il senso Psichico e filosofico dell’atto creativo nell’Arte Pop Italiana:

L’Arte Pop Italiana si configura come un fenomeno artistico e culturale che, a partire dagli anni ’60, si misura con la modernità, il desiderio di futuribile e la trasformazione radicale della società di massa, essa non si limita a un mero riflesso del consumo e della cultura popolare come accade negli Stati Uniti, ma apre una riflessione profonda sul rapporto tra tradizione e innovazione, identità collettiva e frammentazione individuale, memoria storica e apparato mediatico. Gli artisti italiani della Pop Art, che abbiamo già definito “Alchimisti dell’Oltre”, operano una trasmutazione profonda: attraverso la manipolazione di materiali e immagini di massa — manifesti pubblicitari, fotogrammi, oggetti quotidiani — riescono a trascendere la banalità apparente, creando un ponte tra la realtà immediata e uno spazio simbolico più ampio. Mimmo Rotella, ad esempio, con i suoi celebri “decollage”, letteralmente “strappi” di manifesti affissi sulle pareti cittadine, incarna questo processo di trasformazione. La città diventa un palinsesto stratificato, dove il caos visivo delle immagini sovrapposte e lacerate si fa metafora della frammentazione contemporanea, ma anche della memoria stratificata della storia e della cultura popolare. Il suo gesto artistico ha un che di rituale — uno scavo archeologico nella pelle stessa della metropoli — che restituisce la profondità nascosta sotto il rumore superficiale della pubblicità e del consumismo. A differenza della Pop Art anglosassone, che spesso celebra o ironizza il consumismo americano, quella italiana si inserisce in un contesto culturale profondamente segnato da una storia millenaria e da una tradizione artistica radicata. La modernità industriale e mediatica non annulla, ma si confronta con questo passato. L’opera di Mimmo Rotella, con la sua pratica del decollage, si configura come una sorta di rito sacro di distruzione creatrice, che riecheggia archetipi di morte e rinascita da sempre presenti nelle mitologie umane. Lo strappo violento dei manifesti, al contempo atto di rimozione e riemersione, crea una superficie materica “ferita” che richiama le cicatrici profonde dell’inconscio collettivo, uno spazio dove si manifesta quel processo catartico junghiano di purificazione e trasformazione. Qui l’arte diventa non solo immagine ma evento psichico, che frantuma le illusioni dell’apparenza per dare voce a pulsioni e conflitti latenti. Mario Schifano, con i suoi grandi “quadri-pellicola” ispirati al cinema e alla fotografia, realizza una fusione tra arte visiva e cultura di massa, rielaborando temi classici come il paesaggio o il ritratto in chiave contemporanea. La sua ricerca riflette una tensione filosofica verso la percezione e la realtà: l’immagine non è più semplicemente rappresentazione, ma un segno fluido, instabile, che riflette la complessità dell’esperienza moderna. L’Arte Pop Italiana indaga anche il cambiamento antropologico prodotto dalla cultura di massa e dalla società dei consumi. In un’epoca in cui le immagini e gli oggetti quotidiani diventano strumenti di comunicazione universale, gli artisti mettono in luce il doppio volto della modernità: da una parte, la promessa di un’identità collettiva mediatica; dall’altra, la perdita dell’autenticità e l’omologazione culturale. Mario Schifano lavora sulle immagini mediate dai media, per l’appunto, come specchi frammentati dell’Io, evocando quella condizione di alienazione e molteplicità dell’identità che William Gibson e J. G. Ballard hanno magistralmente narrato nelle loro esplorazioni della postmodernità tecnologica e della cultura dei media. Le sue ripetizioni ossessive e le variazioni lievi sulle icone pop, come in “Marilyn”, illustrano la crisi del soggetto contemporaneo, diviso e moltiplicato, sempre alle prese con una realtà riflessa e distorta, incapace di ritrovare un centro stabile di autenticità. Franco Angeli si serve di simboli immediatamente riconoscibili, come cartelli stradali o icone politiche, per evidenziare la conflittualità e la violenza sottesa alla società contemporanea. La sua arte è una denuncia antropologica di un mondo in cui i segni di comunicazione possono diventare strumenti di controllo e alienazione. Un altro tratto distintivo è la capacità di conciliare elementi sacri e profani, memoria storica e attualità. Angeli pone il segno come testimonianza visiva del trauma e della denuncia sociale, trasformando elementi riconoscibili della comunicazione urbana in simboli potenti di alienazione e conflitto. La sua semiotica ferita e sovraccarica parla della violenza latente nelle società tecnologiche e della repressione degli individui, evocando con forza la dimensione esistenziale di chi è schiacciato dal peso di una modernità in cui il linguaggio stesso si fa strumento di oppressione. Questo si nota soprattutto nella poetica di Giosetta Fioroni che, attraverso la sovrapposizione di immagini e riferimenti culturali, crea opere che sembrano stratificazioni di tempo e cultura, dove il presente dialoga con il passato in una sorta di spazio liminale e dolce. Fioroni mette in scena un confronto tra archetipi antichi donne moderne, esplorando il rapporto tra identità personale e collettiva, memoria e oblio. La sua arte rivela una dimensione antropologica profonda: la ricerca di senso in un mondo segnato dalla discontinuità e dalla trasformazione. Se l’Arte Pop Italiana riflette sul tema cruciale dell’identità, sia individuale sia collettiva, in un’epoca di grandi mutamenti sociali, allora ecco che Fioroni introduce nella sua opera il concetto di stratificazione temporale, creando spazi liminali sospesi tra sacro e profano, passato e presente. Questo palinsesto di immagini è metafora di una psiche stratificata, luogo d’incontro e scontro tra memoria collettiva e identità personale, evocando un viaggio simbolico di integrazione delle polarità interne e un passaggio verso mondi culturali e interiori differenti. Le sue opere si configurano così come portali, varchi simbolici che invitano lo spettatore a un’esperienza di trasformazione interiore, in linea con la visione junghiana dell’individuazione come processo dinamico e mai concluso. Tano Festa, con la sua ironia e il suo uso critico delle icone pop, sottolinea come l’identità venga costruita, scomposta e ricomposta attraverso i media, la pubblicità e la cultura di massa. La sua opera suggerisce che la natura e figure umane, spesso michelangiolesche, siano parte di un processo dinamico, un “gioco di specchi” tra realtà e rappresentazione. Festa, con la sua ironia corrosiva, pratica una difesa psichica contro la sovrabbondanza e il caos comunicativo del capitalismo mediatico. L’uso di slogan e simboli familiari non è mero esercizio estetico, ma un atto di smascheramento critico che mette in crisi le narrazioni dominanti, rivelando le ambivalenze e le contraddizioni di un mondo che sembra dominato dall’iperrealtà e dall’artificialità. Questa strategia artistica richiama l’atteggiamento del trickster, figura mitica che attraverso il gioco e l’inganno apre spazi di riflessione e possibile trasformazione.

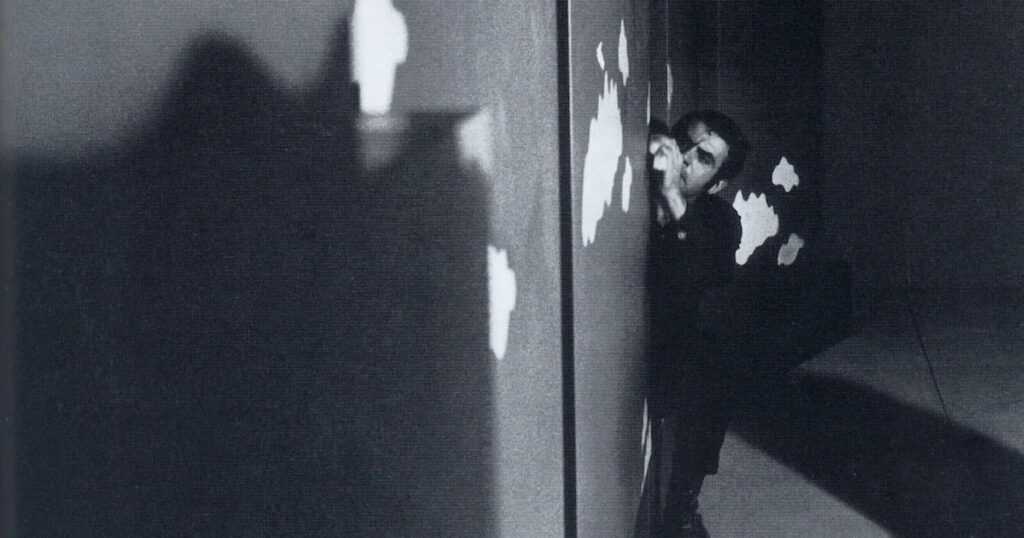

Mario Schifano e Andy Warhol

Pulsioni, Visioni, Gesto e Materia:

Se, dunque, guardiamo all’Arte Pop italiana come a un laboratorio, possiamo riconoscere in essa una doppia ricerca che si sviluppa in parallelo e che si intreccia in modo imprescindibile: da una parte, la sperimentazione della materia in rapporto alla tecnologia, dove l’oggetto artistico si fa campo di tensione e di trasformazione; dall’altra, l’analisi del simbolo come veicolo di significati collettivi, che riflettono e decostruiscono la società contemporanea. Questa duplice ricerca rende quest’arte un fenomeno profondamente innovativo e ricco di potenzialità interpretative. Non si tratta solo di “popolare” o di “consumistico”, ma di un’arte che coniuga un approccio concettuale molto raffinato con un uso nuovo e libero della materia e del simbolo. È proprio in questa capacità di unire concreto e astratto, materia e idea, tecnologia e cultura, che risiede la loro modernità profonda e il loro valore ancora oggi. Gli artisti Pop italiani, dagli Anni Sessanta agli Anni Ottanta, ci hanno mostrato un complesso ventaglio di emozioni che attraversano smarrimento, ironia, alienazione e, allo stesso tempo, un profondo desiderio di riscatto. Da un lato, emerge chiaramente una sensazione di frustrazione e distacco di fronte all’invadenza di immagini e messaggi consumistici, un flusso incessante che spesso anestetizza e disorienta chi lo osserva. Questa realtà mediatica, che sovrasta e ingloba ogni esperienza, viene accolta dagli artisti con un’ironia amara, a tratti sarcastica, che mette in discussione i valori consolidati della società di massa. Dall’altro lato, però, si avverte una pulsione vitale, una spinta creativa e rigeneratrice che si manifesta attraverso la sperimentazione materica e concettuale, un tentativo di riappropriarsi del linguaggio visivo e di trasformarlo in qualcosa di nuovo e profondamente espressivo. La scelta delle materie adottate da questi artisti è cruciale per comprendere la loro poetica e il loro messaggio. Essi hanno privilegiato materiali “poveri”, di scarto, industriali o presi direttamente dal tessuto quotidiano: i manifesti strappati di Rotella, le vernici industriali di Schifano, i materiali comuni utilizzati da Festa, le superfici stratificate di Fioroni. Questa scelta non è casuale, ma nasce dalla volontà di infrangere il rigore e la tradizione della pittura classica per far entrare l’arte nel cuore pulsante della società contemporanea, dominata dalla produzione industriale e dalla comunicazione di massa. La materia, così, non è più semplice supporto o ornamento, ma diventa un linguaggio vivo e diretto, testimonianza concreta di un’epoca, campo di scontro in cui si intrecciano memoria, tecnologia e cultura popolare. Parallelamente a questa sperimentazione sulla materia, gli artisti pop italiani sviluppano un’attenta riflessione sul ruolo del simbolo nell’epoca della società di massa. Qui la chiave di lettura diventa il rapporto tra l’immagine – che si fa simbolo – e la società che la produce e la consuma.

Guardando più a fondo, possiamo dire che gli artisti Pop italiani hanno anticipato molte delle grandi trasformazioni che sarebbero diventate centrali negli anni a venire. Hanno intuito la saturazione mediatica che avrebbe reso indistinguibile il reale dalla simulazione, fenomeno esplorato da autori come William Gibson con il suo concetto di “sprawl” o J.G. Ballard con le sue distopie urbane. Hanno messo in scena la crisi dell’identità nell’era dell’immagine di massa, dove il soggetto appare sempre più frammentato e ibrido. Hanno portato al centro della riflessione artistica la materia umile e il consumo critico, anticipando movimenti e pratiche che oggi definiamo street art, installazioni ambientali e arte concettuale. Inoltre, hanno sottolineato il ruolo dell’artista non solo come creatore di bellezza, ma come mediatore critico della realtà politica e culturale, proponendo un’arte che fosse anche un atto di resistenza. A livello simbolico, il movimento pop italiano si carica di molteplici significati che operano su diversi livelli. Esistenzialmente, ci parla di un’esistenza frammentata e immersa in un flusso incessante di immagini e oggetti, dove il senso si costruisce per stratificazioni, sovrapposizioni e decostruzioni. È un invito a riconoscere e abitare la complessità del presente, a cercare un “oltre” che si manifesta proprio nella trasformazione continua dell’esperienza. Politicamente, il Pop italiano allude a una critica implicita e penetrante al consumismo e all’omologazione culturale, facendo dell’arte uno strumento di coscienza collettiva e di rovesciamento delle gerarchie tradizionali. La scelta di utilizzare materiali di scarto diventa così un gesto politico potente, capace di mettere in discussione le stesse fondamenta del sistema artistico e sociale. Sul piano spirituale, pur non essendo un movimento esplicitamente religioso, questa arte apre a una nuova spiritualità laica, fondata sulla metamorfosi, sull’alchimia della materia e sull’energia simbolica dell’immagine. È una spiritualità del divenire, che accoglie il caos e la trasformazione come presupposti indispensabili per la nascita di una nuova armonia. Infine, artisticamente, il movimento si pone come ponte tra tradizione e modernità, sperimentando linguaggi nuovi e mettendo in discussione ruoli consolidati: quello dell’artista, dell’opera e del fruitore. Parla il linguaggio della società industriale e mediatica, ma lo fa con un’intensità critica e poetica che conserva ancora oggi tutta la sua forza e attualità. Il Pop si configura come un rito simbolico di trasformazione, una lente che permette di osservare il nostro tempo in tutta la sua complessità e contraddizione, un dialogo profondo, tra materia, immagine e idea, che continua a parlare dell’umano nelle sue molteplici sfaccettature. Inevitabile richiamare alcune chiavi interpretative offerte dalla psicologia analitica di Carl Gustav Jung, che ci permettono di cogliere la profondità archetipica e simbolica di queste opere apparentemente ancorate alla realtà quotidiana e industriale. Jung ci insegna come l’arte autentica non si limiti a una mera riproduzione del visibile, ma operi come un ponte tra l’inconscio collettivo e la coscienza individuale, rivelando immagini e simboli che parlano dell’esperienza umana più profonda e universale. In quest’ottica, le opere di Mario Schifano, come Le Vacanze Romane, con la sua ripetizione ossessiva di immagini frammentate, evocano quel processo di individuazione junghiana, dove il soggetto tenta di ricomporre un’identità frammentata in un mondo in rapido mutamento. Analogamente, Michelangelo Pistoletto (anche se non citato prima, ma figura chiave) o meglio Renato Festa con i suoi lavori in cui la materia stessa, come in Porta Romana, si stratifica quasi come un paesaggio interiore, ci parla di un dialogo tra l’io e le ombre inconsce, di una materia che custodisce memorie archetipiche. Infine, Enrico Baj con le sue composizioni ironiche e spesso dissacranti, come in La Rivoluzione Mondiale, utilizza simboli e maschere che rimandano all’archetipo del trickster, del sovvertitore di ordine, che mette in crisi l’apparenza e apre alla trasformazione. Questi artisti, dunque, non solo hanno incarnato il linguaggio e le contraddizioni della loro epoca, ma hanno anche dato voce agli strati più profondi dell’inconscio collettivo, trasformando la materia e l’immagine in veri e propri simboli di trasformazione interiore e sociale. In questo modo, il Pop Italiano si pone non solo come movimento estetico, ma come un autentico laboratorio di alchimia psichica, dove il visibile si fa portavoce di un divenire profondo, che coinvolge l’individuo e la collettività in un processo di continua rigenerazione.

Tano Festa

Determinanti Psicoanalitiche, Simboliche e Antropologiche nell’Arte Pop Italiana:

Nel panorama dell’arte pop italiana si intrecciano correnti che vanno ben oltre la superficie del colore e dell’ironia. Dietro le icone levigate e i linguaggi del consumo si muovono forze profonde: il desiderio, la memoria collettiva, l’inconscio nazionale. L’immaginario pop, spesso liquidato come semplice riflesso della cultura di massa, diventa in realtà un campo di emersione di pulsioni rimosse, dove l’oggetto quotidiano è trasfigurato in sintomo. Le figure che abitano queste opere — corpi idealizzati, merci deificate, simboli di un benessere sempre promesso e mai compiuto — incarnano una psiche sociale divisa tra fascinazione e colpa, tra l’euforia del nuovo e il trauma del passato. In questo senso, l’arte pop italiana non è un semplice adattamento locale di un modello internazionale, ma un laboratorio in cui si fondono la tradizione del sacro e la seduzione del consumo. La superficie brillante cela una struttura mitica, una continua rinegoziazione tra l’arcaico e il moderno, tra l’individuo e il corpo collettivo. Ciò che appare familiare — un volto televisivo, un marchio, una posa — si rivela come segno di un rito contemporaneo: la ripetizione simbolica con cui la società tenta di dare forma a un’identità in perenne frantumazione. Da questa prospettiva, comprendere le determinanti psicoanalitiche, simboliche e antropologiche dell’Arte Pop italiana significa non solo analizzare un’estetica, ma decifrare un linguaggio dell’anima collettiva, dove il consumo diventa confessione e il piacere una forma di conoscenza. Essa si è sempre mossa in un territorio affascinante, territorio che o in parte già c’era come spazio espressivo o era creato da essa stessa ex-novo, come emersione ed esplosione dalla psiche collettiva di quel tempo. Essa ha posto l’immagine come non solo immagine, bensì come Simbolo di una esperienza Esistenziale e Meditativa quasi sostituente quell’eco profondo che è stato il mondo religioso e spirituale a cavallo tra 800 e 900. Dietro la superficie brillante del colore, dietro la familiarità di un volto mediatico o di un frammento pubblicitario, pulsa un mondo psichico, un inconscio collettivo che chiede di essere riconosciuto. L’artista pop italiano — diversamente dal suo omologo anglosassone — non si limita a esibire la superficie del consumo, ma la attraversa, la scava, la abita come fosse un sogno. In questa prospettiva, ogni opera si fa un piccolo rito di trasformazione: ciò che nasce come oggetto di massa si carica di una tensione simbolica. Schifano o Angeli, ad esempio, non si fermano al gesto ironico, ma riscrivono la mitologia contemporanea con la sensibilità di chi intuisce che dietro ogni icona pubblicitaria si cela un desiderio antico — quello di permanenza, di identità, di riconoscimento. Antropologicamente, questa arte agisce come una lente che mette a fuoco i mutamenti del costume, della memoria collettiva, dell’immaginario urbano. Ma ciò che la rende davvero feconda è la sua capacità di far dialogare il profano e il sacro, il consumo e la contemplazione. Nella Pop Art italiana l’immagine, apparentemente semplice, diventa un varco: un accesso simbolico all’anima contemporanea, che si riflette, si moltiplica e si interroga, come in uno specchio che non restituisce un volto ma una domanda. In fondo, ciò che questi artisti sembrano suggerire è che l’arte, anche quando nasce dal quotidiano, non può che parlare dell’“oltre” — di ciò che resta invisibile, ma continua a dar forma al nostro modo di vedere e di essere nel mondo. Il panorama dell’Arte Italiana tra gli Anni Settanta e Ottanta si presenta come un complesso continente con suadenti confini, ora di contatto ora solo di nutrimento o traslazione di una ispirazione; un laboratorio di sperimentazioni materico-concettuali in cui le dinamiche psicoanalitiche, simboliche e antropologiche si intrecciano profondamente, rivelando la tensione di un’epoca attraversata da trasformazioni culturali, politiche e tecnologiche di vasta portata. Questo movimento, più che limitarsi a riprodurre le icone del consumo e della cultura di massa, si configura come un campo di tensione in cui l’arte assume una funzione alchemica, di decostruzione e ricostruzione del senso, una ricerca incessante di nuovi linguaggi capaci di attraversare il visibile per sondare le profondità dell’inconscio collettivo e delle crisi identitarie contemporanee. In questo intreccio di riferimenti psicoanalitici, l’Arte Pop Italiana si rivela dunque non solo come fenomeno estetico, ma come un vero e proprio crocevia di senso, capace di parlare al presente attraverso un linguaggio che coniuga la materia e il concetto, la superficie e la profondità, l’ironico e il tragico, in un dialogo che continua a interrogarci sulle nostre radici e sulle sfide esistenziali di un mondo in continuo divenire.

Franco Angeli

L’Arte Pop Italiana come Ricerca Esoterica Moderna?

La risposta è sì, in modo sottile e non convenzionale. Questi artisti non operano in senso strettamente esoterico, come nel caso della tradizione occultistica classica, ma la loro arte:

● Riprende archetipi universali (distruzione e rinascita, doppio, soglia, trasformazione)

● Sviluppa rituali visivi (lo strappo, la ripetizione, la stratificazione) che sono analoghi ai riti di trasformazione e di iniziazione;

● Svela le tensioni profonde dell’individuo e della società attraverso simboli e pratiche che mirano a una conoscenza più profonda, nascosta sotto la superficie consumistica.

Negli anni Settanta e Ottanta, l’Arte Pop italiana si situa esattamente in quel crocevia in cui la materia – intesa come sostanza fisica, materia concreta del quotidiano – incontra e si confronta con la tecnologia, intesa sia come strumento sia come paradigma culturale dominante. Questa tensione è il cuore pulsante di una sperimentazione plastica e concettuale che si distacca dall’arte tradizionale e apre a nuovi orizzonti espressivi. Prendiamo per esempio Mimmo Rotella e il suo gesto iconico del decollage. Strappare manifesti pubblicitari non è solo un’azione fisica: è un dialogo con la materia, un confronto violento con la superficie tecnologica della comunicazione visiva. Questi manifesti, prodotti industrialmente e moltiplicati grazie alla tecnologia della stampa, diventano il “campo di battaglia” dove Rotella mette in crisi la riproducibilità tecnica dell’immagine. La materia del manifesto non è più semplice veicolo, ma diventa essa stessa segno, traccia di un processo di trasformazione e di consumo. La tecnologia entra così nella materia per essere smaterializzata e ricomposta, in un gesto che evoca la dissoluzione e la rigenerazione, come in un moderno rito alchemico. Questa dialettica tra materia e tecnologia attraversa anche le opere di Mario Schifano, che utilizza la pittura come un dispositivo tecnologico di riproduzione dell’immagine, riflettendo la saturazione mediatica. Nei suoi lavori, il confine tra materia pittorica e immagine mediatica si dissolve, dando luogo a una superficie ibrida che somiglia a uno schermo, a un pixel o a un’istantanea digitale, molto prima dell’avvento del digitale stesso. Schifano anticipa così quello che William Gibson avrebbe definito come “sprawl” di immagini digitali, trasformando la materia pittorica in un campo di flussi visivi e simbolici che raccontano la nuova condizione umana immersa nella tecnologia. Si può dunque leggere questa arte come una forma di esoterismo laico e moderno, un percorso simbolico di trasmutazione culturale e psicologica, dove l’“Oltre” evocato nel loro nome metaforico diventa una frontiera da varcare per raggiungere un nuovo stato di consapevolezza collettiva. Negli anni ’70 e ’80, l’arte pop italiana si è distinta come una sorta di alchimia materico-concettuale, un laboratorio creativo in cui materiali di scarto, immagini consumistiche e frammenti di realtà quotidiana venivano trasformati in opere che superavano il mero dato estetico per interrogare la condizione umana nell’epoca della società di massa e dell’iperrealtà mediatica. Gli artisti che hanno plasmato questa stagione, non si limitavano a riprodurre o commentare il mondo che li circondava: essi operavano una vera e propria trasmutazione alchemica, in cui il materiale “brut” della cultura popolare veniva scomposto, riassemblato e caricato di nuovi significati simbolici e psicologici. Questa pratica ha molto a che fare con ciò che William Gibson ha definito “lo sprawl”, ovvero l’urbanizzazione digitale e culturale che produce spazi ibridi e stratificati, dove la realtà e la simulazione si intrecciano in modo indissolubile. Gli artisti italiani, proprio come i narratori cyberpunk, esploravano questi territori liminali non con il digitale ma con la materia tangibile: i manifesti strappati, le immagini sbiadite, i simboli riconoscibili trasformati in enigmi. La loro arte diventa così un’analisi al contempo estetica e antropologica, che decostruisce l’immaginario collettivo per mostrarne le crepe e le contraddizioni. Parallelamente, la loro opera risuona con le visioni distopiche di J. G. Ballard, che con la sua prosa densa e clinica ha indagato l’alienazione e la disintegrazione dell’individuo nelle metropoli e nei paesaggi postindustriali. Gli artisti pop italiani sembrano incarnare questa stessa tensione, dando forma plastica e visiva ai residui culturali e psicologici di un’epoca ipermoderna, in cui il consumo di massa e la tecnologia hanno ridefinito i confini tra sogno e realtà, superficie e profondità, sacro e profano. L’“alchimia” di questa stagione non è quindi un antico rito segreto, ma una nuova forma di trasmutazione, in cui il materiale povero e l’immagine effimera si caricano di un’energia simbolica potente, capace di trasformare lo sguardo dello spettatore e di aprire varchi verso un “Oltre” – un piano di consapevolezza che scavalca il dato immediato per abbracciare la complessità del presente. Anche solo tirando uno solo dei fili sin qui tessuti sull’argomento, è impossibile non percepire l’Arte Pop italiana come l’ultimo e più definitivo laboratorio dove il concreto e il concettuale si fondono in un processo di continua trasformazione, un viaggio in cui la materia si fa simbolo e il simbolo si fa esperienza, invitandoci a guardare oltre la superficie, a decifrare il codice nascosto dietro le apparenze, a riconoscere nel caos dell’immagine frammentata un ordine più profondo e segreto. La Pop Art italiana si staglia come un affresco ambiguo, irriverente e profondamente concettuale. Non si limita a riprodurre lo stile patinato dell’omologa americana: essa indaga, scompone e risemantizza. Dietro la superficie levigata delle immagini seriali, dietro i colori piatti e la familiarità dei soggetti — pubblicità, oggetti quotidiani, prodotti industriali — si cela un territorio stratificato, a tratti sacrale, in cui l’Italia postbellica tenta di riconoscere se stessa nei frammenti di una modernità nevrotica e scintillante. Se si ha l’ardire di guardare sotto la pelle plastificata delle icone, emergono almeno tre elementi impliciti, sottili ma folgoranti, che fanno della Pop Art italiana un corpus geniale e meditativo: 1) la liturgia del frammento, 2) la reinvenzione dell’archetipo nel quotidiano, e 3) l’elevazione estetica della rovina consumistica.

- La liturgia del frammento: il taglio come preghiera laica. Un primo elemento sottile, ma radicale nella sua potenza filosofica, è la centralità del frammento. Non si tratta del frammento romantico o classicista, ma di un detrito urbano, di un lembo di pubblicità, di una sagoma parziale, di un logo dimezzato. Artisti come Mimmo Rotella o Cesare Tacchi hanno saputo trasformare la mutilazione dell’immagine in un atto sacrale: lacerano, strappano, sovrappongono, come se stessero officiando una liturgia del presente. In Rotella, ad esempio, il décollage diventa un esercizio meditativo sull’entropia visiva: togliere, non aggiungere; distruggere per esporre il palinsesto simbolico sottostante. Nel fare questo, la Pop Art italiana sacralizza il disordine moderno. Ogni frammento non è casuale: è un epitaffio del reale, un lacerto del mito industriale, una reliquia del culto laico del consumo. La genialità sta nell’aver compreso, molto prima dei semiologi, che l’eccesso d’immagine genera silenzio; che per dire qualcosa sulla società della comunicazione occorre operare un vuoto rituale, come facevano gli anacoreti nel deserto. Ogni taglio, ogni sovrapposizione di manifesti, è un atto ascetico, un monaco urbano che si aggira fra i resti del linguaggio visivo, cercando una scintilla di significato fra le macerie dell’eccesso.

- L’archetipo nel quotidiano: eros, potere, maternità. Un secondo elemento, altrettanto nascosto eppure travolgente, è la reiscrizione dell’archetipo nel quotidiano. Mentre la Pop americana celebrava l’ordinario elevandolo a icona (la zuppa Campbell’s, Marilyn, Elvis), la Pop italiana ha cercato nel quotidiano i semi dell’eterno: non la ripetizione dell’identico, ma la sublimazione mitica dell’oggetto comune. Nelle opere di Mario Schifano, ad esempio, una semplice Coca-Cola o un segnale stradale non sono solo feticci capitalistici, ma apparizioni archetipiche: portali, soglie, ideogrammi del desiderio collettivo. Nel gesto di tracciare a mano una pubblicità, Schifano compie un’operazione opposta alla serialità warholiana: restituisce l’aura perduta all’oggetto riprodotto. Ne fa un reliquiario del desiderio, carico di erotismo, ma anche di nostalgia ontologica. È come se, sotto il glamour industriale, riaffiorassero i miti originari: l’eros come tensione verso l’oggetto assente, la madre come forma contenitiva e ripetitiva, il potere come gesto stilizzato. In Giosetta Fioroni, invece, la figura femminile – seriale, anonima, luccicante d’argento – diventa simulacro e insieme statua votiva: un’eco pallida della Dea, inabissata nella cultura dell’apparenza. La Pop Art italiana, in questo, si fa psicanalisi collettiva, esplorando come l’inconscio mitico dell’italiano post-fascista, cresciuto tra Madonne e Vespe Piaggio, riconfiguri il sacro nel banale. Ogni oggetto è un totem minore, ogni figura è un avatar dell’archetipo, travestito da quotidianità.

- La rovina estetica: il sublime del consumo fallito. Infine, un terzo elemento di genio sta nella capacità di estetizzare il fallimento del consumo stesso. Se la Pop americana è per molti versi un’estetica dell’abbondanza e della proliferazione, quella italiana si tinge di decadenza e disincanto, fino a sfiorare il sublime. Si pensi a Tano Festa, dove i colori si fanno cupi, le finestre si moltiplicano in labirinti senza uscita, e la cultura popolare si fonde con la malinconia del tempo. Le opere di Festa o di Franco Angeli, con le loro stelle, falci, e monumenti in disfacimento, sembrano iconostasi postmoderne, testimoni di una religione ormai svuotata ma non ancora estinta: quella della modernità trionfante.

In questo senso, l’intuizione implicita è che l’estetica pop non è il trionfo dell’industria, ma la sua elegia. L’artista non cant il successo del prodotto, ma ne contempla la rovina: un rotolo di carta trasformato in scultura monumentale, una macchina pubblicitaria ridotta a carcassa semantica. La Pop italiana guarda al boom economico come un archeologo che contempla le rovine di una civiltà appena crollata. E nel farlo, scopre una bellezza segreta, una malinconia verticale, simile a quella che si prova dinanzi a un acquedotto romano ricoperto di erbacce. Questo sguardo sulla rovina, per nulla nostalgico, è lucidamente tragico: mostra come l’immagine pubblicitaria, il sogno borghese, la catena di montaggio — tutte queste icone del progresso — siano già ruderi nel momento in cui appaiono. La Pop italiana, in definitiva, è il cimitero glamour della modernità, dove si compone una danza macabra in technicolor, che chiama alla riflessione chi sappia ancora vedere sotto lo smalto.

Commiato

Chi guarda una tela di Schifano o un décollage di Rotella può, se vuole, fermarsi alla superficie. Ma chi osa restare in silenzio un attimo in più, chi accoglie la vertigine del frammento, può intuire che questi artisti non celebrano l’oggetto: lo interrogano. E forse, da quella interrogazione senza risposta, nasce l’arte come oracolo moderno: un oracolo che non parla, ma inquieta. Nel loro silenzio saturato d’immagini, la Pop Art italiana ci lascia un monito: che nel mondo più chiassoso della storia umana, la vera rivoluzione non sarà l’urlo, ma l’attenzione segreta. E in questa attenzione, nei frammenti, nei simboli e nei detriti di un mondo che si pensava eterno, scopriremo i nuovi dèi.